Seketika Langit Terbuka

“Jangan sibuk mengukur jarak menuju esok; ukur dulu seberapa dalam napasmu hari ini.” — Pitutur Kota

“Terlalu sibuk memikirkan masa depan, padahal tidak ada jaminan untuk hidup besok. Lalu kita harus bagaimana supaya tetap solutif, produktif, positive?”

— Pitutur Jawa

.

Kota ini selalu bangun lebih dulu dari manusia-manusianya. Subuh belum rampung, tapi kafe-kafe premium di koridor bisnis Dharmahusada sudah menjerang biji arabika single origin; gedung kaca berkilat menyiapkan rapat via layar raksasa; aplikasi mobil berhamburan di jalan layang; notifikasi menyala sebelum mata sempat mengusap sisa mimpi.

Wirakrama berdiri di depan jendela apartemennya di lantai dua puluh satu, memandangi Surabaya yang berkilau dingin. Di meja kerja ada dua laptop, tiga ponsel, tumpukan proposal investasi, dan sketsa pusat pelatihan kewirausahaan yang ditulisnya dengan spidol: Bumi Sederhana—Urban Campus. Di antara semua itu, sebilah pahat kayu warisan Ki Martawangsa tergeletak, bertulang garis-garis tua yang mengingatkannya pada suara ayahnya: “Masa depan bukan tempat tinggal. Masa depan itu arah. Tapi rumah kita tetap di hari ini.”

Di email, ada undangan presentasi dari Jayengrana, direktur lembaga pendanaan sosial yang namanya melegenda di jejaring wirausaha kota. Ada pula pesan singkat dari Lintang Kemukus: “Sarapan roti tape di Jokotole—jam delapan. Kita bicara anak-anak kelas Sabtu.” Lintang menambahkan emoji matahari, seakan yakin bahwa hari ini akan jinak di telapak tangan.

Wirakrama menarik napas. Setelah tiga tahun, Kedungjati—desa yang pernah menyembunyikan hatinya—hanya tinggal nyeri yang ramah: selalu datang, tak lagi hendak menguasai. Ia mengangguk pada pantulan dirinya di kaca, meraih helm, dan meluncur ke bawah.

.

Sarapan di Jokotole

Kafe Jokotole di sudut Kayoon bukan sekadar tempat mengunyah roti tape hangat; ia adalah tempat rencana-rencana kota ditiupkan seperti balon yang—kalau beruntung—tidak meletus sebelum menyentuh langit-langit. Lintang duduk dengan hoodie abu-abu, rambut dicepol, matanya jenaka. Di sampingnya, Umarmaya, sopir-kurir sekaligus pengurus operasional, menandai daftar belanja: modul coding, benih hidroponik, dan adaptor untuk printer 3D yang akhir-akhir ini ngadat.

“Kelas Sabtu membludak,” kata Lintang tanpa basa-basi. “Dari 40 jadi 76. Banyak yang daftar dari sekolah swasta lengkap fasilitas, tapi bilang bosan karena belajar hanya mengejar nilai. Ada juga anak-anak kontraktor yang ingin belajar desain CAD karena ayahnya bangun proyek perumahan. Campur-campur. Kita harus kurasi.”

“Kurasi berarti menolak sebagian,” sahut Wirakrama.

“Bukan menolak; mengarah,” jawab Lintang, suaranya seperti mata air kecil yang tak bisa dilawan. “Yang cari kecepatan dan sertifikat—kita kerjasamakan dengan bootcamp mitra. Yang cari arah hidup—itu rumahnya di Bumi Sederhana.”

Umarmaya menyisipkan senyum. “Ngomong-ngomong sertifikat, printer 3D kita mogok. Umarmadi lagi coba perbaiki, tapi sepertinya butuh suku cadang. Dana habis.”

Wirakrama menatap daftar pengeluaran. Kotak catatan di ponselnya penuh rumus: runway tiga bulan, perpanjangan sewa co-working, dan gaji instruktur paruh waktu. Di sisi lain, pesan dari Jayengrana mengundang: “Pitch jam 14.00. Bawa narasi, bukan angka saja.”

“Baik,” katanya. “Kita siapkan dua jalur. Jalur cepat untuk skill, jalur lambat untuk arah. Printer nanti sore kita beli, tapi satu alat saja. Aku presentasi dulu.”

“Jangan lupa, Rama,” Lintang mengangkat alis, “kita tidak menjual mimpi, melainkan cara merawatnya.”

Wirakrama menelan air liur. Di balik kata-kata Lintang selalu ada bayang-bayang hari ketika langit di Kedungjati runtuh. Ia menggenggam pahat Ki Martawangsa di saku jaket seperti jimat.

.

Sebuah Kampung Bernama Kedungjati

Sebelum kota meruntuhkan ritmenya, ada desa. Di lereng perbukitan Jawa Timur yang menatap Argopuro, kediaman Ki Martawangsa seperti jeda dalam kalimat panjang. Wirakrama adalah sulung dari tiga bersaudara, anak yang lebih pandai menatap langit daripada menatap mata orang.

“Bapa,” kata Wirakrama waktu itu, “aku takut. Takut masa depan tidak berpihak.”

Ki Martawangsa menjawab tanpa menoleh, tangan terus mengukir topeng: “Masa depan bukan untuk ditakuti. Ia untuk disiapkan. Kalau terlalu takut, kau lupa hidup hari ini.”

Saat Lintang datang sebagai relawan, kata-kata itu seperti ditulis ulang di udara. Lintang mengajarkan literasi digital, hidroponik, menata ulang perpustakaan masjid. Di belakang rumah, Wirakrama belajar menyolder kabel bekas dan menanam bayam di botol. Dua minggu setelah ulang tahunnya yang ke-25, Ki Martawangsa meninggal—membiarkan ruang tamu kebas suara pahat.

Di antara barang-barang ayahnya, Lintang menemukan selembar puisi:

Anakku, jangan menunggu dunia sempurna untuk berani hidup. Dunia tak akan pernah. Hiduplah hari ini. Karena esok bisa jadi hanya harapan.

Wirakrama menangis sejadi-jadinya, dan di pagi paling sepi, ia memutuskan untuk hidup. Bumi Sederhana lahir di halaman belakang; anak-anak belajar memperbaiki sepeda, menanam cabai, dan membuat aplikasi catatan panen di ponsel murahan. Kabar lalu berjalan seperti kaki-kaki ayam—cepat, riuh, menyisakan jejak kecil yang tak hilang.

Tapi desa punya batas: akses, pasar, dan kesempatan. Bumi Sederhana tumbuh, dan kota memanggil dengan suara neon. Dengan restu ibunya dan doa pada nisan Ki Martawangsa, Wirakrama pindah ke apartemen kecil di Surabaya. Lintang menyusul sesudahnya. Umarmaya—tetangga yang dulu suka membantu logistik—jadi tangan kanan. Umarmadi, adiknya yang lihai merakit, jadi otak teknis.

Kota membuka pintu—dan tagihan.

.

Pitch di Gedung Kaca

Ruang rapat lembaga Jayengrana bertembok kaca setinggi langit. Di bawahnya, jalan tol mengalir seperti sungai baja. Adaninggar—manajer program yang terkenal tajam—mengatur lampu proyektor. Kelaswara, spesialis komunikasi, menyiapkan catatan. “Sepuluh menit,” katanya ramah, “sisanya tanya jawab.”

Wirakrama mengangkat wajah, menyetel presentasi. Slide pertamanya kosong, hanya ada kalimat: “Masa depan bukan tempat tinggal. Masa depan itu arah.” Ia bercerita bukan tentang traction atau market size. Ia bercerita tentang roti tape di Jokotole, tentang anak-anak yang bosan di sekolah mahal, tentang buruh proyek yang ingin upgrade hidup, tentang printer 3D yang mogok dan hidroponik yang panen.

“Bumi Sederhana bukan sekadar skill center,” ujarnya. “Ini rumah sementara untuk mereka yang mencari kompas. Kami menjemput orang-orang yang vakum dalam kelimpahan dan yang reot dalam kekurangan. Dua-duanya butuh satu hal: ruang aman untuk berproses.”

Adaninggar menyandarkan punggung. “Skalanya?”

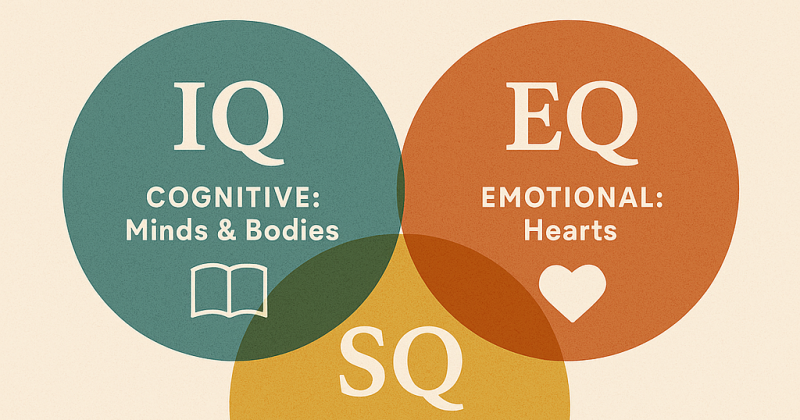

“Kami tidak ingin menjadi pabrik sertifikat,” jawab Lintang yang baru masuk dan duduk di sisi. “Kami mengukur dengan tiga hal: keberlanjutan hidup peserta, kontribusi pada komunitas, dan kemampuan mengambil keputusan jangka pendek yang sehat. Short-term good decisions build long-term selves.”

Kelaswara tersenyum tipis. “Bahasa kalian puitis. Investor suka angka.”

Wirakrama menekan klik. Slide kedua menampilkan grafik retensi, data peserta yang membuka usaha kecil setelah enam bulan, jaringan kemitraan dengan bengkel otomotif, kopitiam, dan studio desain. Ada angka, tapi angka-angka itu punya wajah.

Jayengrana menatap pahat kayu yang diletakkan Wirakrama di atas meja. “Apa ini?”

“Warisan,” jawabnya pelan. “Arah.”

Ruang rapat hening sejenak. Adaninggar mengetuk meja dua kali. “Baik. Kami akan berkunjung Sabtu ini. Kalau kami suka, kami danai setahun.”

Kelaswara menambahkan, “Dengan satu syarat: narasi kalian harus disiplin. Jangan hanya baik—harus bisa direplikasi.”

Wirakrama mengangguk, dada terasa seperti baru diisi udara segar.

.

Hujan Sabtu di Bumi Sederhana

Sabtu turun hujan. Di teras Bumi Sederhana—ruang yang disulap dari gudang tua—tiga rombongan berdiri berbaur: anak-anak sekolah mahal dengan sepatu bersih, remaja pekerja dengan celana jeans belel, dan ibu-ibu yang ingin memulai cloud kitchen. Umarmadi menyalakan mesin laser cutter; listrik sempat turun, membuat semua tertawa.

“Pikirkan masalah yang paling sering mengganggu harimu,” kata Lintang membuka kelas. “Bukan masalah besar dunia; masalah kecilmu. Tulis. Lalu di sebelahnya, tulis solusi yang bisa kamu mulai hari ini, dua menit saja.”

Seorang anak SMA mahal mengangkat tangan. “Mbak, kalau masalahnya, aku selalu bandingkan diri sendiri dengan teman? Setiap hari scroll, terus merasa tertinggal.”

“Solusi dua menit?” Lintang mendekat, lembut. “Matikan notifikasi, taruh ponsel di laci, dan tulis tiga hal yang kamu syukuri hari ini. Besok, ulangi. Rasakan bedanya.”

Ibu-ibu tertawa. Seorang buruh proyek mengangkat mockup rumah mungil. “Kalau aku ingin belajar desain yang hasilnya bisa aku jual, tapi modal nol?”

“Mulai dari proyek internal,” jawab Wirakrama. “Desain rak untuk Bumi Sederhana. Nanti kita minta Kelaswara bantu foto dan tulis caption. Kamu bisa jual di pasar daring dengan pre-order.”

Di belakang, Adaninggar dan Kelaswara mengamati. Jayengrana duduk di kursi plastik, wajahnya teduh. Hujan di luar menebalkan bau tanah.

Salah satu momen paling sunyi datang ketika seorang anak membacakan catatannya: “Masalahku: rumah ribut, orang tua sering berantem. Solusi dua menit: aku belajar di sini lebih lama, nanti pulang bawa roti tape untuk mereka.”

Lintang mengangguk, memandang ke langit-langit yang basah. “Kamu tidak sendirian.”

Ketika kelas bubar, Adaninggar menghampiri Wirakrama. “Kau tahu, program kalian berbahaya.”

Wirakrama kaget. “Bahaya bagaimana?”

“Bahaya bagi orang-orang yang nyaman hidup dengan alasan,” jawab Adaninggar, senyumnya tipis. “Kami danai setahun. Tapi tolong, rawat pilihan.”

Kelaswara menepuk pundaknya. “Dan tulis lebih banyak tentang metode—bukan hanya momen haru.”

Wirakrama menunduk, merasa angin masuk dari sela-sela hujan. Lintang menggenggam tangannya, dingin dan mantap. Umarmaya berteriak dari dapur, “Printer 3D hidup lagi!”

Semua tertawa. Hujan seperti berdiri menepuk tangan.

.

Kota yang Menagih

Dua bulan setelah pendanaan turun, Bumi Sederhana mekar, tapi juga rentan. Di papan pengumuman tertulis: Batch “Kelas Sabtu” penuh; waiting list mengular. Co-working bertambah ramai—dengan potensi friksi.

Pada suatu Senin, seorang siswa kaya memaki karena dipersilakan mengantri bersama buruh lepas. “Aku bayar,” katanya. “Kenapa disamakan?”

Lintang menatapnya tanpa lempar balik. “Di sini yang membeda-bedakan hanya kebutuhan. Kamu butuh pengembangan portofolio? Duduk di meja desain. Mas Raka ini butuh dasar-dasar budgeting. Duduk di meja keuangan. Tidak ada jalur cepat.”

Siswa itu tersipu marah, matanya basah. Wirakrama menghampiri, mengajak bicara. “Kamu boleh marah. Tapi kalau kamu mau, jadikan kemarahanmu bahan bakar. Bantu kami rancang sistem antre digital. Kamu yang pimpin.”

Hari itu anak itu pulang tanpa senyum. Tiga hari kemudian, ia kembali membawa wireframe antre digital yang rapi. Konflik jadi kita.

Kota menagih harga lain: waktu. Adik-adik di Kedungjati mengirim video panen bayam, ibunya mengeluh jalan kampung rusak. Wirakrama ingin pulang, tapi kelas-kelas di kota sedang di puncak. Ia berdiri di balkon apartemen, memegang pahat ayahnya, menatap kerlip lampu.

“Rama,” Lintang muncul dari balik pintu, “pulanglah besok. Aku dan tim jaga di sini.”

“Pitch Rabu?”

“Aku yang maju.”

“Bisa?”

Lintang tersenyum. “Bisa. Karena kita bukan kejar jenius yang tak tergantikan. Kita bangun sistem yang bisa digantikan, tapi terus hidup.”

Wirakrama akhirnya pulang ke Kedungjati. Jalan desa baru dibeton, mushola lebih terang, Bumi Sederhana versi kampung tetap bernapas. Di nisan Ki Martawangsa, ia meletakkan pahat, lalu mengambilnya lagi—seperti mengembalikan dan sekaligus membawa pulang.

“Bapa,” bisiknya, “aku masih takut, tapi aku bergerak.”

Angin menyentuh daun jati, seolah mengangguk.

.

Retakan

Musim kemarau panjang masuk seperti tamu tak diundang. Listrik sering padam. Sewa co-working naik. Umarmadi sakit tifus karena memforsir diri menyelesaikan order rak. Di rapat mingguan, suasana merapuh.

“Kalau kita hentikan jalur lambat dulu?” usul salah satu relawan. “Fokus jalur cepat yang menghasilkan uang. Sertifikat bootcamp, kerja pasti.”

Lintang diam lama. “Jalur lambat adalah jantung kita. Kita bisa kurangi frekuensi, tapi tidak mematikannya.”

Adaninggar mengirim pesan: “Tetap pada kompas. Jangan terjebak survival mode yang melupakan alasan.” Tapi juga menambahkan catatan realistis: “Diversifikasi pendapatan. Kurasi sponsor. Transparan di laporan.”

Malam itu, Wirakrama tak bisa tidur. Ia membuka berkas puisi ayahnya di ponsel, menyalin satu baris ke catatan tempel: “Hiduplah hari ini.” Lalu ia menulis rencana cashflow baru: membagi Bumi Sederhana menjadi tiga unit—Akademi (pendidikan), Studio (produksi), dan Pasar (distribusi). Akademi tetap jalan—lebih ramping. Studio mengerjakan pesanan rak, signage, prototype rumah mungil. Pasar menjual produk peserta dengan sistem pre-order dan komisi transparan.

Esoknya, tim berdiri setengah lingkaran. “Kita akan capai break-even dengan cara yang tidak mengkhianati tujuan,” kata Wirakrama. “Aku akan cari klien korporat menengah yang butuh CSR masuk akal—bukan foto dan seremonial.”

Umarmaya mengangkat tangan. “Aku kenal Kelaswara. Dia punya jaringan brand lokal yang peduli pendidikan.”

“Bagus,” kata Lintang. “Tapi ingat, kita tidak menukar jiwa dengan spanduk.”

Semua mengangguk. Mulut kering. Mata menyala. Ada rasa takut, tapi rasanya seperti berlari di pantai ketika ombak mengejar: kalau terus melangkah, mungkin tidak terseret.

.

Orang-Orang yang Menjadi Kompas

Kala kita bekerja dari hati, orang-orang datang bukan sebagai kebetulan, melainkan sebagai kompas. Satu persatu, mereka mengisi ruang-ruang yang tadinya kosong.

-

Umarmaya, yang dulu hanya disebut “sopir,” memperkenalkan sistem logistik sederhana: checklist barang, kontrol stok, jadwal servis mesin. Ia mencatat dengan tulisan rapi di buku kotak-kotak, lalu mengunggah foto ke group Telegram. “Kalau listrik padam,” katanya, “catatan masih ada.”

-

Umarmadi memimpin hackathon kecil. Ia mengajarkan peserta menyolder dengan tangan stabil, mengubah ketidaksabaran menjadi produk yang tak memalukan. “Solder itu ilmu sabar,” ujarnya, “kalau meledak, berarti kamu terlalu buru-buru.”

-

Kelaswara merancang narasi Bumi Sederhana di media sosial. Alih-alih menumpuk foto haru, ia menulis case study ringkas: masalah, proses, hasil. Ia melatih peserta menulis caption yang jujur. “Kita tidak mengemis simpati,” tulisnya dalam deck, “kita membagikan metode.”

-

Adaninggar—yang terkenal tajam—jadi cermin. Ia bertanya hal-hal paling tidak nyaman: “Apakah kamu membangun karena takut, atau karena tahu?” Dan suatu sore, ia berkata tanpa drama, “Kamu boleh gagal. Yang tidak boleh adalah pura-pura.”

-

Jayengrana menepuk bahu Wirakrama di kafe Jokotole ketika roti tape baru keluar oven. “Orang kota mengira masa depan adalah gedung. Orang desa mengira masa depan adalah jalan raya. Kau mengingatkan bahwa masa depan adalah arah—dan arah butuh kompas yang bernapas.”

Dan tentu saja, ada Lintang—yang bila bicara, Jumat jadi Sabtu. Ia menjaga ritme batin Bumi Sederhana: membuka kelas dengan pertanyaan lembut, menutup rapat dengan jeda hening dua menit. Pada malam-malam ketika semua seperti akan rubuh, ia menulis di papan: “Kalau kamu kehabisan jawaban, tambahkan kejujuran.”

.

Hari Ketika Langit Terbuka

Pagi itu, Surabaya seperti menggambar ulang dirinya: awan kelabu seperti kain batik, angin menurunkan suhu, dan notifikasi ponsel sepi seolah bersekongkol. Bumi Sederhana mengadakan Open House pertama. Ada pameran prototype rak, demo laser cutter, pemutaran film pendek karya kelas storytelling, dan sesi temu wicara “Solutif, Produktif, Positif” yang dimoderatori Kelaswara.

Di tengah keramaian, seorang pria paruh baya mendekati Wirakrama. Tangan kirinya memegang tas, tangan kanan memegang amplop cokelat. Wajahnya asing, tapi matanya seperti halaman yang pernah dibaca.

“Aku tetangga lama di Kedungjati,” katanya ragu. “Dulu sering lihat ayahmu mengukir. Ini… ada pahat yang tertinggal waktu beliau bantu di balai desa.”

Wirakrama menerima pahat itu. Ujungnya dingin, kayunya hangat. Seperti menyentuh tangan ayahnya sekali lagi. Hatinya diguncang. Ia menatap langit—dan langit tampak lebih dekat, seperti menunduk.

Di panggung kecil, Lintang mengajak semua berdiri. “Sebelum kita mulai diskusi, mari hening satu menit. Untuk orang-orang yang mendorong kita ke sini—yang hadir dan yang tak lagi bersama.”

Hening turun seperti kelambu. Dalam diam, pintu kaca terbuka, angin menyusup, dan mata Wirakrama memanas. Tanpa rencana, ia melangkah ke depan.

“Aku ingin bercerita,” suaranya bergetar. “Dulu aku takut pada masa depan, dan ketakutan itu membuatku absen dari hidup. Bapa pernah bilang, ‘Masa depan bukan tempat tinggal. Masa depan itu arah.’ Aku butuh waktu lama untuk mengerti. Hari ini, saat pahat ini kembali, aku merasa langit membuka sedikit rahasianya: ternyata kita tidak diminta menaklukkan waktu, hanya diminta hadir sungguh-sungguh.”

Ia berhenti, menelan ludah. “Kalau kalian bertanya bagaimana caranya tetap solutif, produktif, positif—jawabanku sederhana, meski tidak mudah:

-

Solutif: pecah masalah jadi pekerjaan dua menit. Kerjakan satu sekarang.

-

Produktif: pilih one big thing per hari yang sejalan dengan arah. Selesaikan dulu.

-

Positif: atur ulang lingkunganmu—mute notifikasi, pilih tiga orang yang menguatkan, dan jadwalkan jeda syukur harian.

Tidak ada jaminan besok. Tapi ada pilihan hari ini.”

Ketika ia selesai, hujan turun tiba-tiba, deras seperti tepuk tangan alam. Atap seng co-working menari-nari. Anak-anak tertawa. Orang-orang berlarian menutup booth. Lintang menatap ke atas. “Seketika langit terbuka,” bisiknya, “kota jadi desa, dan kita semua jadi anak-anak.”

Hujan mereda secepat datangnya. Di udara tinggal aroma tanah dan kopi. Adaninggar mengulurkan payung, Kelaswara mengangkat kamera, Jayengrana mengangguk jauh di belakang. Wirakrama menatap pahat di tangannya dan melihat masa depan bukan sebagai benteng yang harus direbut, melainkan sebagai jalan setapak yang disapu air hujan—bersih, licin, tapi mungkin dilalui kalau melangkah pelan.

.

Narasi yang Merawat

Malam itu, ketika semua sudah pulang, Wirakrama dan Lintang duduk di lantai Bumi Sederhana. Lampu dimatikan, menyisakan cahaya dari luar. Mereka saling bersandar, kelelahan yang hangat.

“Rama,” kata Lintang, “kalau suatu hari ini semua tumbang?”

“Kita dirikan lagi,” jawabnya pelan. “Karena yang kita jaga bukan bangunan, melainkan kebiasaan.”

Lintang tertawa kecil. “Kamu tahu tidak, dulu kamu menjawab takut dengan rencana lima tahun. Sekarang kamu menjawab takut dengan langkah lima menit.”

“Karena aku belajar hidup dengan luka,” ucap Wirakrama, “bukan menunggu sembuh untuk melangkah.”

Di sudut ruangan, pahat Ki Martawangsa ditegakkan di samping papan tulis putih yang ditulis Lintang: “Rumah kita tetap di hari ini.” Di bawahnya, Umarmadi menempelkan stiker kecil: “Arah: utara-barat—ke mana pun itu, asal bersama.”

Kota kembali tidur. Jam digital memetik menit. Dan kali ini, tanpa cemas, Wirakrama memejam.

.

Jalan Pulang yang Baru

Beberapa bulan kemudian, Kedungjati memiliki perpustakaan kecil yang hidup. Jalan kampung diperbaiki, Bumi Sederhana desa dan kota saling berkabar lewat jadwal daring, printer 3D berbunyi seperti doa mesin. Anak SMA kaya yang dulu marah kini menjadi mentor antre digital, ibu-ibu membuka cloud kitchen, buruh lepas menabung untuk pernikahan.

Suatu sore, di jembatan kecil yang menghubungkan dua blok apartemen, Lintang menatap langit yang memerah. “Kamu sedih?”

“Tidak,” jawab Wirakrama. “Aku cuma merasa… cukup.”

Lintang mengangguk. “Kalau begitu, mari pulang.”

“Pulang ke mana?”

“Ke hari ini.”

Mereka berjalan berdampingan. Di bawahnya, kota berderak pelan; di atasnya, langit yang pernah runtuh kini membuka diri—bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tetapi karena mereka belajar berdiri di tempat yang tepat: di sini, di sekarang, di rumah yang bernama hari ini.

“Bahagia itu bukan karena esok pasti, melainkan karena hari ini kita memilih hadir.”

— pitutur untuk kota yang lekas dewasa

.

.

.

Jember, 4 Juli 2025

.

.

#SeketikaLangitTerbuka #BumiSederhana #CerpenKota #KelasMenengahAtas #NarasiSolutif #ProduktifPositif #MenakMaduraAdaptasi #JeffreyWibisonoStyle