Yang Menahan Langit

“Kadang bukan kota yang membuat kita sesak, melainkan kenangan yang tidak mau pulang.”

.

Di Bawah Lampu yang Tidak Pernah Tidur

Kota ini punya dua rupa: wajah siang yang sibuk, dan wajah malam yang sepi tapi bising. Di antara keduanya, Angling belajar bagaimana caranya menegakkan punggung meski hatinya ringkih. Ia berdiri di trotoar dekat Halte Tosari, menatap rangka langit-langit jalan layang yang seperti rusuk-rusuk baja menahan sesuatu yang lebih berat dari kemacetan: rahasia manusia yang menyamar jadi sopir, jadi pejalan, jadi pedagang asongan, jadi eksekutif, jadi siapa saja yang pura-pura kuat.

Angling baru saja menutup gawai. Notifikasi dari grup kerja berhenti berdentang, namun sisa-sisa kalimatnya berputar di kepalanya seperti lampu sirene. “Proyek dibekukan.” “Klien minta revisi tak berujung.” “Tim diundur statusnya.” Di perusahaan rintisan tempatnya menjadi kepala operasi, kata menunda adalah harta. Yang paling mahal justru waktu yang hilang tanpa jejak di lembar gaji.

Ia memeriksa jam. Bus Transjakarta tiba seperti kapal yang mengapung di lautan asap. Di kaca jendela bus, wajahnya memantul—lelaki awal tiga puluhan, rahang yang keras, mata yang mudah menyala sekaligus mudah padam. Di belakang pantulan wajahnya, ia melihat kota: bilboard yang menawarkan kebaikan instan, apartemen yang menyulap langit menjadi katalog, dan lalu-lalang manusia yang kelihatannya tahu ke mana harus pulang.

“Pulang,” gumamnya. Kata yang sederhana itu mendadak berat.

.

Retna di Ujung Senja

Sore lain, di sebuah kafe kecil dekat Taman Ismail Marzuki, Dewi Retna menunggu. Senja menggambar garis oranye pada kaca, dan barista memutar lagu-lagu yang memberi jeda pada pikiran. Retna seorang kurator galeri yang sedang merancang pameran foto tentang pekerja kota: tangan yang pecah-pecah, punggung yang menunduk, mata yang tidak sempat bermimpi.

Retna dan Angling saling mengenal sejak SMA di Surabaya. Mereka dipertemukan lagi oleh kebetulan: sebuah seminar tentang ruang publik, selembar nama di daftar hadir, dan pandangan yang bertabrakan di lorong.

Keduanya lalu bertemu sesekali. Tanpa janji yang diucapkan, tanpa status yang diberi nama, mereka tumbuh jadi dua orang dewasa yang mengerti: kedekatan bukan selalu kepemilikan. Bahkan ketika mereka tertawa di meja yang sama, ada jarak yang tidak pernah diukur, ada masa lalu yang tetap duduk di kursi terpisah.

Ketika Angling tiba, Retna menutup laptop.

“Kau terlambat lima belas menit,” katanya sambil tersenyum, menghitung jeda dengan manja yang ia simpan rapat dari orang lain.

“Aku harus menutup rapat yang tak selesai-selesai.”

“Rapat mana yang selesai?”

Mereka tertawa. Namun tawa hanya menunda hal-hal yang ingin dibicarakan.

“Ret,” Angling menatap jalan. “Kalau kau harus memilih antara kota yang kau cintai dan dirimu sendiri, kau pilih yang mana?”

“Kota ini sudah ada sebelum aku mengenalnya,” jawab Retna. “Diriku—aku yang harus terus kurawat. Tapi kadang aku takut, kalau aku berubah, kota akan tidak mengenaliku lagi.”

Angling mengangguk. Mereka meminum kopi pelan-pelan, seolah setiap teguk adalah negosiasi antara tinggal dan pergi. Di luar, senja selesai. Lampu-lampu menyala, dan kota mengganti wajahnya.

“Percayalah, yang tak selesai di kepala sering kali menolak selesai di meja rapat.”

.

Prabangkara dan Jaring yang Menjerat

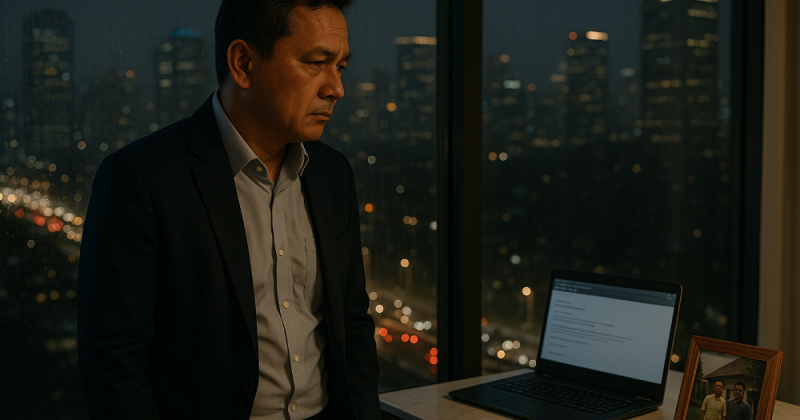

Di lantai dua belas sebuah gedung kaca di Kuningan, Prabangkara berdiri di jendela, menatap lampu-lampu yang menetes ke permukaan jalan. Ia direktur bisnis perusahaan yang sama; di kartu namanya, ia berhasil menumpuk jabatan seperti menumpuk chip di meja kasino. Suaranya selalu tenang, tetapi kalimat-kalimatnya menusuk pelan, seperti jarum yang menemukan vena.

Prabangkara menyukai orang-orang yang efisien; ia juga menyukai orang-orang yang berutang budi. Dalam daftar itu, Angling adalah kombinasi yang ideal: pekerja keras dengan integritas yang menyulitkan, namun tetap bisa digerakkan oleh rasa tanggung jawab pada tim. Adapun Retna—Prabangkara mengenalnya dari pameran yang ia kuratori. Ia mengenal semua hal yang tampak bersinar di kota ini; ia mengoleksi kedekatan seperti mengoleksi korek api antik.

“Angling,” kata Prabangkara suatu malam, “kita dapat tawaran dari klien asing. Proyek baru, dana segar. Kau pimpin.”

“Bukankah proyek lama belum rampung?”

“Yang lama menunggu. Yang baru menuntut. Kita tumbuh dari yang mendesak.”

Angling menatap serangkaian angka di layar. Seperti lampu-lampu kota, angka-angka itu bisa membuat orang merasa aman sekaligus tersesat. “Apa dampaknya bagi tim?”

“Bonus di depan mata. Tapi ada syarat.”

“Selalu ada.”

“Kita butuh wajah yang bersih di media. Butuh cerita yang manis. Butuh… kurator untuk merangkai citra.”

Angling menahan napas.

“Dewi Retna,” kata Prabangkara, menyebut nama itu seperti menyebut merek kelas satu.

.

Kota yang Merekam Setiap Langkah

Retna tidak butuh waktu lama untuk menolak dengan halus. “Aku kurator, bukan pembuat bungkus. Fotoku merekam yang nyata,” katanya pada Angling saat mereka bertemu di trotoar depan halte di Dukuh Atas. Orang-orang hilir mudik dengan sepeda lipat, anak-anak muda memegang kamera, ibu-ibu memanggul belanjaan. Di bawah sinar lampu putih, wajah-wajah tampak jernih dan lelah sekaligus.

“Aku paham,” kata Angling. “Tapi kau juga tahu, kalau aku tidak mengambil proyek ini, timku kena duluan.”

“Kau tak punya kewajiban menyelamatkan semua orang.”

“Kalimat itu terdengar kejam di mulutmu.”

“Bukan kejam, Angling. Hanya takut: kalau kau menanggung semuanya, siapa yang menanggungmu?”

Pada saat itu, suara kereta melintas di bawah jembatan penyeberangan. Kota merapatkan diri, meringkas kebisingan menjadi denyut yang memantul di tembok.

Retna menatap Angling. “Kau tahu, kadang-kadang keberanian bukan mengambil semua, melainkan berani mengatakan cukup.”

Angling terdiam. Ia punya kebiasaan menjawab dengan bekerja, bukan dengan kalimat.

“Di kota, yang kita kejar sering bukan mimpi, melainkan perasaan lega karena tidak dikejar.”

.

Waseng Sore dan Ladang yang Tak Terlihat

Dari Jember, kabar datang lewat telepon: ibu Angling jatuh terpeleset di dapur. Suara adiknya, Waseng, memasuki telinga seperti gelombang radio yang patah-patah. “Tidak parah, Mas, tapi dokter bilang harus rehat. Sawah kecil kita butuh ditengok. Pekerja minta uang panjar.”

Kota Jakarta menyusut dalam genggaman. Tiba-tiba semua hal terasa jauh: rapat, target, data, presentasi. Ada kampung yang memanggil, ada ladang yang butuh mata. Angling membeli tiket kereta malam. Di stasiun, ia memandangi papan keberangkatan, nama-nama kota menari seperti kenangan yang enggan mengendap.

Retna mengantar sampai pintu peron. Ia menyelipkan sesuatu ke tangan Angling—sebuah foto hitam putih, potret sudut kota yang sepi: bangku taman dengan satu daun jatuh di atasnya. “Untuk mengingatkanmu,” katanya.

“Mengingatkan apa?”

“Bahwa tak semua luka perlu penonton.”

Kereta bergerak. Angling duduk menghadap jendela, melihat bayangan malam berlari mundur. Di matanya, lampu-lampu stasiun berubah jadi bintang jatuh yang tak sempat berdoa.

.

Pagi yang Mengajarkan Pelan-Pelan

Jember menyambut dengan bau tanah basah sehabis gerimis. Rumah tua mereka berdiri di pinggir kota, diapit kebun kecil dengan pohon belimbing yang tidak pernah habis buahnya—tetangga selalu memetik, ibu selalu tersenyum. Ada suara azan, suara ayam, dan suara pedagang bubur yang memanggil dengan nada yang tidak pernah berubah sejak masa kecil.

Ibu duduk di kursi rotan, kaki diurut pelan-pelan. Angling menunduk mencium tangan. “Kau makin kurus,” kata ibu.

“Jakarta,” jawab Angling pendek.

“Kalau kota membuatmu kehilangan rasa, pulanglah sebentar,” kata ibu, “agar kau ingat: hidup bukan hanya angka.”

Waseng menjerang kopi. Mereka bertiga duduk di teras, memandangi jalan kecil yang dilalui anak-anak sekolah. Pelan-pelan, Angling belajar kembali cara menunggu, cara menaruh ponsel dan membiarkan pagi berjalan tanpa jadwal.

Namun kota yang ditinggal selalu meminta kabar. Pesan dari Prabangkara masuk: “Klien menunggu presentasi. Kembali besok?” Pesan dari tim: “Mas, kalau dicoret kita habis.” Pesan dari Retna: “Jaga dirimu.”

Angling memperhatikan retak kecil di gelas kaca. “Retak,” gumamnya, “adalah peta ke arah pulang.”

“Kita sering lupa bahwa yang tergesa-gesa di kota bukan waktu, melainkan cemas.”

.

Persimpangan

Angling kembali ke Jakarta dengan kepala yang lebih berat dari tas ransel. Di kantor, Prabangkara sudah menunggu. “Aku butuh jawaban,” katanya.

“Aku akan presentasi. Tapi aku tidak menjual cerita manis. Aku bicara apa adanya.”

Prabangkara tertawa pelan, seperti seseorang yang mendengar anak kecil ingin mengatur cuaca. “Apa adanya tidak laku, Angling. Kota ini lapar pada citra.”

“Kalau lapar, beri makan. Tapi jangan dipaksa menelan yang palsu.”

Di ruang rapat yang terang, presentasi dimulai. Angling menampilkan peta operasional, risiko, dan waktu realistis. Ia tidak menghapus tantangan. Ia tidak menutup-nutupi keterbatasan. Di slide terakhir, ia menaruh foto Retna: wajah seorang pekerja harian yang tertidur di bangku stasiun setelah shift malam, dengan keterangan: “Kota berdiri di punggung orang-orang lelah. Hormatilah yang menahan langit.”

Hening sebentar. Lalu perwakilan klien mencondongkan tubuh. “Kau tahu, ini presentasi paling jujur yang kami terima bulan ini. Kami setuju—dengan catatan: angka bonus disesuaikan, ekspektasi diturunkan, waktu diperpanjang.”

Prabangkara memandang tajam. “Itu berarti pendapatan perusahaan turun.”

“Itu berarti tim tidak dipecat,” ujar Angling.

Rapat selesai tanpa tepuk tangan. Tapi di lorong, seseorang dari tim menyentuh pundaknya. “Terima kasih, Mas,” katanya—kalimat yang kecil namun berat seperti kunci.

.

Retak yang Menjadi Jalan

Malam itu, Retna mengirim pesan: “Aku menemukan sesuatu untuk pameran. Boleh kau ikut melihat?” Mereka bertemu di bawah jembatan layang Dukuh Atas, di sebuah ruang komunitas pinggir sungai yang dindingnya penuh foto. Ada seorang bapak dengan troli rongsokan yang tersenyum malu; ada wajah resepsionis hotel yang menggenggam tembakau untuk begadang; ada petugas kebersihan yang memegang sapu seperti memegang tongkat sihir.

“Orang-orang inilah kota,” kata Retna. “Bukan gedung, bukan merk. Mereka membangun tanpa nama.”

Angling melihat satu foto: seorang lelaki yang menatap ke kaca jendela bus—pantulan wajahnya bertumpuk dengan lampu-lampu kota, persis seperti malam ketika ia bertanya tentang pulang.

“Itu kau,” ujar Retna pelan.

Angling tersenyum masam. “Aku hanyalah salah satu yang belajar menelan terang.”

“Kau salah satu yang memilih tetap jadi manusia, bahkan ketika kota menawarkan cara-cara lain.”

Malam itu, di antara foto-foto, Angling ingin menggenggam tangan Retna. Namun ia menahannya. Ia mengingat batas tak bernama yang mereka sepakati: kedekatan dengan pintu yang selalu setengah tertutup. Sebab mereka tahu, di usia segini, cinta bukan lagi tentang berani melawan siapa, melainkan berani mengakui siapa yang harus dikalahkan—keakuan.

“Kesetiaan yang paling berat adalah setia menjadi manusia, ketika dunia menawarkan peran tanpa nurani.”

.

Ombak dari Dalam Kota

Kabar buruk jarang mengetuk; ia menerobos. Prabangkara, seperti ombak, datang dengan serangkaian keputusan yang tampak rapi: pemutusan kontrak sebagian tim, rotasi posisi, penghematan anggaran, dan—yang tak diucapkan—penyingkiran orang yang terlalu jujur.

“Ini bukan personal,” katanya.

“Pasti selalu bukan—sampai menyentuh piring di rumah seseorang,” jawab Angling.

“Kau masih punya posisi. Aku menaikkanmu jika kau bisa mengemas presentasi berikutnya sesuai narasi yang disepakati.”

“Narasi siapa?”

“Perusahaan.”

Angling menatap keluar jendela, menyaksikan hujan menggambar garis miring di kaca. Kota di baliknya menjadi lukisan kabur. Ia ingat ibu, Waseng, Retna, timnya, dan dirinya sendiri yang berdiri di tengah semua itu seperti tiang lampu yang kakinya menancap tapi kepalanya terus diguyur.

“Kalau aku menolak?”

“Kau tahu konsekuensinya.”

Angling berdiri. “Aku tidak ingin menggadaikan fakta. Aku terlalu mencintai kota ini untuk berbohong tentang yang menahannya tetap tegak.”

Keputusan tidak pernah heroik saat itu diucapkan; ia hanya terasa seperti menutup pintu yang sedari tadi terbuka pada angin dingin. Namun udara tetap menusuk.

.

Jalan Kecil yang Mengarah ke Cahaya

Pagi esoknya, Angling menatap layar komputernya yang kosong. Jari-jarinya ingin menulis surat pengunduran diri, tetapi ia menahan. Ia memikirkan tim. Ia memikirkan makan siang mereka, sekolah anak mereka, cicilan yang menunggu di setiap tanggal. Ia menulis pesan ke grup internal: “Aku tidak bisa melanjutkan format cerita perusahaan untuk proyek berikutnya. Jika itu membuat posisiku harus ditinjau, aku menerima. Tapi jangan jadikan tim korban. Ambil aku, selamatkan mereka.”

Pesan itu sampai juga ke Retna. “Kau selalu ingin memikul hujan sendiri,” balasnya.

“Aku tidak heroik, Ret. Aku hanya tidak ingin mengajarkan yang salah. Kalau besok kita harus kalah, setidaknya kalah dengan benar.”

“Kalau kalah tetap luka.”

“Kau punya obatnya?”

“Foto-foto ini,” jawab Retna. “Mereka yang kau tolong bukan hanya tim. Ada penonton yang diam-diam belajar dari keputusanmu.”

Di sore yang lain, Retna mengundang Angling menjadi narasumber diskusi kecil di galeri. Ia diminta bicara tentang aksi kecil yang menjaga nurani di tengah sistem yang besar. Angling menyiapkan catatan sederhana: daftar nama orang-orang tim yang mengajarinya arti bekerja; daftar kebiasaan kecil yang membuat perusahaan bertahan—membalas pesan dengan santun, jujur menyebut risiko, tidak memotong antrian di pantry, dan menyimpan kopi untuk satpam shift malam.

Anak-anak muda di ruangan itu mendengarkan. Beberapa menahan air mata, bukan karena kisahnya tragis, melainkan karena rasanya familiar: rasa menukar nilai dengan posisi, menukar tidur dengan gaji, menukar kejujuran dengan narasi.

“Tidak semua yang kecil tak berarti. Ada hal-hal kecil yang bila kita lepaskan hari ini, besok kita tak lagi mengenali diri.”

.

Ketika Kota Akhirnya Mendengar

Perusahaan memutuskan merotasi Angling ke posisi yang lebih “sunyi”. Prabangkara menganggapnya hukuman yang elegan: tidak mengusir, namun menghilangkan. Namun sesuatu yang tidak mereka rencanakan terjadi. Presentasi jujur itu beredar di lingkaran profesional. Orang-orang yang lelah dengan narasi manis menemukan cermin. Sebuah media independen menulis singkat tentang “Operasi Jujur di Tengah Startup Citra” tanpa menyebut nama, tetapi menyebut isi. Tim di perusahaan lain datang berkonsultasi dengan Angling diam-diam.

Prabangkara memandangnya sebagai anomali yang mengganggu. Retna memandangnya sebagai putik yang tak butuh tepuk tangan untuk mekar. “Kau tidak perlu panggung untuk didengar,” katanya.

“Yang aku inginkan hanya agar orang-orang kecil tetap bisa makan,” jawab Angling.

“Dan kau membuat orang-orang besar berpikir ulang.”

Sementara itu, pameran foto Retna dibuka. Judulnya sederhana: “Yang Menahan Langit.” Di antara wajah-wajah itu, ada satu foto yang membuat orang berhenti lebih lama: seorang lelaki berdiri menatap halte bus, dengan selembar kertas berisi kalimat tangan: “Yang penting selamat, bukan cepat.” Orang bertanya: siapa lelaki itu? Retna hanya tersenyum. “Seseorang yang memilih tetap berjalan.”

.

Gelombang Balik

Seperti gelombang yang kembali ke laut, kabar dari Jember datang lagi. Ibu kian sehat. Waseng mengabarkan panen kecil-kecilan berhasil; ada padi yang disisihkan untuk tetangga yang baru menguburkan bapaknya. “Kita tidak banyak, Mas,” tulisnya, “tapi yang sedikit bisa menguatkan kalau dibagi.”

Angling membaca pesan itu di peron stasiun. Ia hendak mengirim paket buku ke rumah: buku-buku ringan tentang berkebun di pekarangan, dan satu foto bingkai dari pameran Retna. Di belakang foto, ia menulis: “Kalau nanti aku lupa siapa aku, ingatkan dengan ini.”

Retna menemuinya, membawa kotak makanan. “Aku masak jamur crispy. Tidak mewah, tapi renyah.”

“Renyah itu mewah kalau dimakan bersama,” kata Angling.

Mereka duduk berdua, menonton orang-orang menunggu kereta. Lampu stasiun memantulkan harapan di mata anak kecil yang memegang balon. Di seberang, sepasang lansia bergandengan tangan, dan kita tahu: kadang yang kita cari bukan pasangan yang sempurna, melainkan seseorang yang bersedia menua bersama.

“Cinta bukan tentang menemukan yang besar, melainkan mengerjakan yang kecil tanpa menyerah.”

.

Kota yang Berhenti Sejenak

Suatu siang listrik padam. Gedung-gedung merasakan sepi yang asing; lift berhenti, mesin kopi tak lagi bergemuruh. Kota melambat, dipaksa menghafal ulang napasnya sendiri. Di kantor yang sunyi, Angling menatap layar yang gelap lalu berdiri dan berjalan ke luar. Ia menyusuri tangga darurat, keluar ke halaman belakang, menemukan petugas kebersihan yang duduk berkeringat.

“Panas, Pak,” kata petugas itu.

“Ya,” jawab Angling, duduk di sebelahnya. “Mau air?” Ia menawarkan botol miliknya.

“Wah, terima kasih.”

Percakapan sederhana itu mengisi kekosongan. Mereka bicara tentang harga cabai, tentang anak yang ingin masuk SMK, tentang sepeda yang bannya bocor kemarin. Ketika listrik menyala, kota menghela napas, menyalakan semua wajah cepatnya. Namun di dalam Angling, sesuatu melambat—yang baik.

Hari itu juga, ia menulis catatan kecil untuk dirinya sendiri: “Jangan menunggu mati lampu untuk menyapa.”

.

Menatap Ulang yang Tersisa

Prabangkara memanggilnya ke ruang rapat. Kali ini, nada suaranya tidak setajam dulu. “Kau menciptakan budaya yang tidak kuminta,” katanya.

“Budaya tidak diciptakan sendirian,” jawab Angling.

“Aku bisa saja memberhentikanmu.”

“Kau bisa.”

“Aku juga bisa belajar.”

Kalimat terakhir itu tidak diucapkan dengan mudah. Mungkin kota telah mengajarinya; mungkin sepi ketika listrik padam telah membisikkannya. Prabangkara tidak langsung berubah; tak ada orang yang langsung berubah. Tapi hari itu ia membatalkan pemutusan kontrak untuk dua orang di tim. Ia menyebutnya efisiensi jangka panjang. Kita menyebutnya—dalam hati—kebaikan yang mungkin terlambat, tapi tetap kebaikan.

.

Pulang yang Tidak Selalu Alamat

Malam Minggu, Angling dan Retna berjalan di trotoar Sudirman, mengikuti arus manusia yang seperti sungai yang senang menjadi sungai. Mereka berhenti di sebuah jembatan penyeberangan, menatap kota yang memantulkan dirinya tanpa malu-malu. Retna bersandar di pagar, rambutnya ditiup angin yang datang dari tempat-tempat yang tidak mereka kenal.

“Angling,” suara Retna lirih, “kau tahu, aku selalu takut kita akan saling menuntut sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita.”

“Aku tidak akan meminta kota untuk berhenti jadi kota,” jawab Angling. “Aku juga tidak akan memintamu berhenti jadi dirimu.”

“Lalu kita?”

“Kita boleh tetap berjalan beriringan, meski tidak selalu bergandengan.”

“Apakah itu cukup?”

“Kadang cukup tidak berarti kurang. Kadang cukup adalah cara lain dari utuh.”

Retna menatapnya lama-lama, lalu tersenyum—senyum yang tidak menuntut. Ada ketenangan yang tidak bisa dibeli dari senyum seperti itu. Ada jawaban yang tidak perlu dipaksa lahir.

“Bahagia bukan keadaan tanpa luka, melainkan kemampuan merawat luka tanpa menyakiti.”

.

Yang Menahan Langit

Pameran Retna menutup dengan sederhana. Tidak ada pita dipotong, tidak ada confetti. Hanya orang-orang yang datang dan kembali membawa sesuatu yang tak terlihat: keberanian kecil. Di pintu keluar, ada papan yang bisa ditulisi pengunjung. Di sana orang-orang menulis pesan:

— “Aku akan memulai percakapan sulit itu besok.”

— “Aku akan jujur menyebutkan risiko, meski target marah.”

— “Aku akan menyisihkan gaji untuk tetangga yang sakit.”

— “Aku akan memuji satpam yang berjaga malam.”

— “Aku akan pulang lebih awal minggu ini, menatap wajah anakku.”

Angling berdiri menatap papan itu. Matanya basah. Ia sadar: kota ini tidak pernah kehabisan orang baik; kita saja yang sering kehabisan waktu untuk saling menemukan.

Di luar galeri, hujan turun halus. Lampu-lampu memantul di jalan basah seperti kunang-kunang yang tersesat. Retna membuka payung. Mereka berjalan, satu payung berdua, tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang. Jarak yang cukup. Jarak yang utuh.

Ketika mereka sampai di halte, bus datang seperti kapal yang tahu alamat. Angling menatap kaca jendela dan sekali lagi melihat pantulan wajahnya bertumpuk dengan lampu-lampu kota. Tetapi kali ini, ia tidak merasa sesak. Ia teringat kata ibu: “Kalau kota membuatmu kehilangan rasa, pulanglah sebentar.” Dan malam itu, ia paham: pulang bukan selalu alamat, melainkan cara kita memperlakukan langkah.

Bus bergerak. Kota lewat perlahan, seperti film yang diulang tanpa suara. Di halaman belakang kepalanya, ia mendengar suara-suara kecil yang menahan langit: sapu yang menyeret lantai, mesin kopi yang berdengung, napas satpam yang menahan kantuk, tawa anak-anak yang melewati pagar sekolah, doa ibu yang menyebut namanya tanpa pernah letih.

Ia menggenggam foto hitam putih di saku—bangku taman dan satu daun jatuh. Dalam hati, ia berbisik:

“Teruslah jadi manusia, Angling. Sebab pada akhirnya, yang paling kuat menahan langit adalah yang tidak berhenti menjadi manusia.”

Dan pada malam itu, Jakarta tidak lagi terasa seperti labirin yang menghisap. Ia terasa seperti peta yang bisa dibaca pelan-pelan—sekadar untuk menemukan kembali yang paling sederhana: jalan pulang yang selalu menunggu, meski kita baru berani menoleh setelah berkeliling terlalu lama.

.

.

.

Jember, 7 September 2025

.

.

#CerpenIndonesia #SastraUrban #KompasMinggu #KisahEmosional #UrbanStory #Jakarta #Surabaya #Jember #Integritas #Humanisme #JeffreyWibisonoV #NamakuBrandku