Yang Kita Lampirkan

“Kadang hidup terasa penuh ketika kita berhenti melampirkan diri pada yang fana,

lalu menautkannya pada yang bermakna.”

.

“Jangan lampirkan dirimu pada seseorang, pada pekerjaan, pada perusahaan.

Lampirkanlah pada tujuan, pada panggilan, pada misi, pada makna.”

Langit Jakarta sore itu seperti lembar memo kosong—abu-abu muda, nyaris tanpa tekstur. Namun bagi Tole, General Manager sebuah hotel bintang lima di kawasan SCBD, setiap warna abu-abu selalu punya cerita. Itu warna transisi: antara siang dan malam, antara karier dan kehilangan, antara ambisi dan makna.

Ia baru saja menandatangani surat pengunduran diri setelah 14 tahun bekerja di jaringan hotel internasional. Di kalender, 31 Desember sudah dilingkari merah. Di ponselnya, puluhan ucapan selamat bercampur rasa canggung. Di dadanya, ada hening yang tak bisa ditawar. Orang akan menyebutnya nekat; bagi Tole, itulah cara paling jujur untuk kembali menjadi manusia.

.

Ruang Rapat yang Membeku

Setiap hotel punya bau khas: linen hangat; kopi Arabica tetes pertama pukul lima pagi; wangi kayu manis dari diffuser yang konon menurunkan tegang. Namun di ruang rapat lantai 26 itu, aroma yang menguasai adalah tekanan—pekat seperti lembaran target yang tak pernah tidur.

Tole berdiri di ujung meja. Di hadapannya duduk para kepala departemen yang bertahun-tahun menambal badai bersamanya: Koneng dari Sales & Marketing; Remen dari Design & Brand Experience yang ia rekrut saat rebranding dua tahun lalu; dan Maddana, konsultan revenue yang selalu menautkan angka pada nurani.

“Saya pamit,” ucap Tole. Suaranya bening tapi bergetar. “Per akhir bulan, saya menyerahkan tongkat estafet. Pergantian ini resmi dari kantor pusat.”

Hening. Tak ada tepuk tangan sopan seperti biasanya. Hanya napas panjang Koneng, matanya merah mengkilat.

“Mas yakin?” tanyanya. Pertanyaan itu sederhana, tetapi menyimpan berlapis-lapis ketakutan yang pernah Tole kenal betul: kredit rumah, beasiswa anak, asuransi, gengsi, ruang makan yang remang jika gaji terlambat.

Tole menarik napas. “Saya ingin memastikan, saya masih bekerja untuk panggilan hidup saya—bukan sekadar kolom yang dituntaskan spreadsheet.” Ia menatap satu-satu, menundukkan kepala, lalu tersenyum kecil. “Terima kasih sudah menahan banyak badai yang tak tertulis di SOP.”

Di luar kaca, Jakarta turun hujan. Di dalam dada, Tole merasakan pintu lama menutup pelan. Anehnya, ia tak mendengar bunyi kunci; mungkin karena pintu itu memang tak akan benar-benar terkunci—hanya ditinggalkan.

.

Dari Ambisi Menjadi Luka

Dua dekade lalu, Tole memulai karier di sebuah front desk di Bali. Ia mengejar setiap promosi seperti pelari yang dikejar bayang sendiri. Ia menandai keberhasilan dengan malam-malam panjang di lounge hotel, menandai kegagalan dengan kemeja yang makin rapih dan senyum yang makin tipis.

Di usia 38, ia menjadi General Manager—impian yang dulu ia tempel di pintu kos. Di foto LinkedIn, matanya bersinar. Di meja kerjanya, potret keluarga berdiri tegak: istri yang ia panggil hanya lewat panggilan video, anak yang menganggap “Ayah Zoom” adalah nama panggilan resmi.

“Kadang, kita menata orang lain tidur nyenyak di kamar-kamar terbaik, sambil lupa menidurkan hati kita sendiri,” kata Tole pada seorang bartender suatu malam. Kalimat yang terdengar puitis, tapi lahir dari perut yang kosong dan kepala yang tak berhenti menyusun jadwal.

Ambisi memberinya tangga—juga luka. Tangga membawanya ke puncak, luka mengajarinya mengukur kejatuhan.

.

Tanda dari Abu-Abu

Sinyal pertama datang dalam bentuk kecil: email selamat ulang tahun dari sistem HR yang dikirimkan tiga kali dalam sehari karena bug. Sinyal kedua lebih jelas: KPI yang bergeser dari kualitas tamu ke kecepatan presentasi laporan. Sinyal ketiga paling telak: satu memo yang mengubah struktur tanpa menyinggung manusia di balik struktur itu.

Tole menatap memo itu lama-lama. Ia ingat pelajaran lama yang tak tertulis: “Jika sesuatu bisa dihapus dalam satu memo, jangan lampirkan dirimu padanya.” Ia menulis kalimat itu di notes ponsel, menyisipkan ikon jarum klip kecil, lalu tersenyum getir pada kebetulan: “lampiran” dan “melampirkan diri” ternyata hanya dipisah satu tingkat kebutuhan.

.

Titik

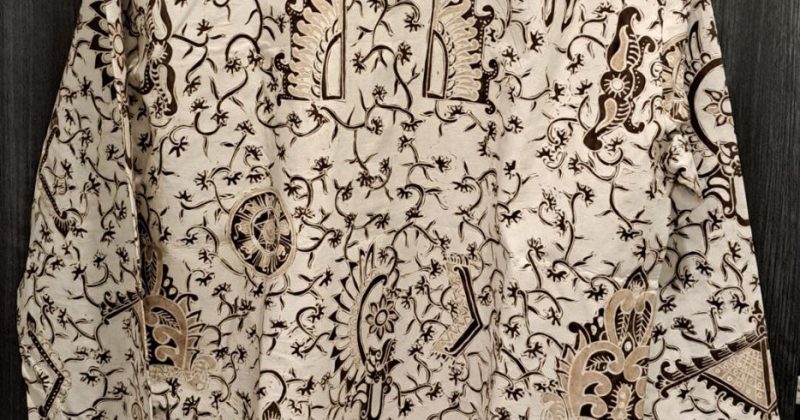

Enam bulan setelah keluar, Tole pindah ke Yogyakarta. Ia menyewa tanah kecil di pinggir sawah, membuka boutique homestay dengan konsep slow living. Ia menamakannya Titik.

Karena setiap perjalanan butuh titik: titik berangkat, titik jeda, titik balik.

Remen, sahabat lamanya yang memilih keluar dari korporasi, datang membantu. Ia merancang ruang-ruang yang tak hanya instagramable, tapi menyembuhkan. Sementara Koneng, yang semula hanya berniat “numpang tenang seminggu”, malah betah memetakan pasar: “Kita bukan jual kasur, Mas. Kita jual jeda—dan jeda adalah barang langka.”

Di Titik, para tamu datang bukan karena fasilitas, melainkan karena keheningan yang terkurasi. Mereka adalah para profesional kota besar yang kelelahan: pengacara yang hafal bunyi lift lebih dari suara anaknya; konsultan yang gajinya naik, rasa syukurnya turun; juga beberapa GM hotel yang memanggul standar bintang tapi kehilangan rasi bintang dalam dirinya.

Suatu sore, seorang tamu berkata, “Tempat ini seperti ruang terapi. Saya datang dengan target, pulang dengan arah.”

Tole menatap senja menyapu sawah. “Itu doanya,” jawabnya, “supaya kita semua menemukan satu kata sederhana: pulang.”

.

Dialog dengan Diri Sendiri

Malam-malam di Yogyakarta sering datang dengan suara hujan yang sabar. Di meja kayu kamarnya, Tole menulis dalam jurnal:

“Jangan lampirkan dirimu pada hotel. Suatu hari, ia dijual, direnovasi, atau berganti manajemen.

Jangan lampirkan dirimu pada jabatan. Itu bisa berubah karena satu presentasi yang kurang rapi.

Lampirkanlah dirimu pada nilai: pelayanan yang tulus, perhatian yang tidak dihafal, cahaya kecil yang menuntun orang pulang.”

Kalimat-kalimat itu menyelamatkannya saat godaan datang. Surat penawaran dengan angka yang membuat lutut lemas berkali-kali mendarat di inbox. “Satu tahun saja, To,” begitu bujukan seorang eksekutif. “Setelah itu terserah kamu.”

Tole menutup laptop, mengambil napas. Jeda adalah otot—kalau tak dilatih, ia kembali kaku.

.

Workshop Ruang dan Jiwa

Remen memulai kelas kecil: Design for Healing Space. Pesertanya arsitek muda, manajer properti, juga tukang kayu yang ingin membangun dengan hati. Ia mengajarkan sesuatu yang sederhana tapi jarang diajarkan: menata ruang dengan empati.

“Estetika bukan hanya simetri,” kata Remen, “tetapi energi yang kita izinkan mengalir. Hotel bisa menenangkan, tapi juga bisa mencekik kalau kita melupakan manusia.”

Koneng menggarap sisi pemasaran dengan gaya yang bersahabat. Ia menolak foto-foto yang menipu, menulis caption yang jujur: “Datanglah kalau kamu butuh diam. Pulanglah kalau kamu sudah menemukan kata.”

Di sela kelas, Tole kerap duduk di teras, menakar langit. Ia mulai percaya, bintang lima tak pernah benar-benar pergi; mereka hanya pindah alamat—dari fasad menuju inner compass.

.

Tamu Bernama Maddana

Suatu pagi, pesan singkat masuk: “Masih ingat saya? Saya ingin bicara, bukan tentang pekerjaan, tapi tentang hidup.”

Pengirimnya: Maddana—konsultan revenue yang dulu menopang strategi Tole. Ia datang dengan wajah lelah dan senyum yang terlambat mekar. Mereka duduk di beranda; sawah sedang menghijau, langit Yogyakarta memanggil awan.

“Aku burnout,” kata Maddana, tanpa basa-basi. “Semua skor bagus, tapi aku kosong. Setiap penghargaan seperti lembaran medali plastik.”

Tole mendengar tanpa menyela. Ada luka-luka yang hanya perlu ruang, bukan jawaban.

“Kamu tidak salah mencintai pekerjaanmu,” katanya akhirnya. “Yang salah adalah ketika kamu berhenti mencintai dirimu sendiri demi pekerjaan itu.”

Maddana menatap air, menunduk, lalu tertawa getir. Malamnya, mereka berjalan kaki menyusuri jalan desa, membeli sate di pedagang keliling. Di antara asap, bumbu kacang, dan tawa kecil, keduanya menandatangani perjanjian tak tertulis: memberi jeda pada otot ambisi, memberi ruang pada otot makna.

.

Reputasi Tanpa Nama

Berita tentang Titik pelan-pelan menyebar. Media menulisnya sebagai konsep mindful tourism yang “memulangkan manusia pada dirinya”. Investor datang, membawa slide berwarna, menawarkan ekspansi tiga kota dalam setahun.

“Tole, ini kesempatan,” ujar seorang kenalan lama. “Kamu bisa bawa makna ke skala yang lebih besar.”

Tole tersenyum dan menolak. “Makna tidak selalu tumbuh dalam skala,” jawabnya. “Kadang ia justru mengecil agar lebih dekat.”

Saat seorang wartawan bertanya mengapa ia tak memasang namanya di papan depan, Tole tertawa kecil. “Nama saya bukan merek. Pengalaman tamulah mereknya.”

Ia menuliskan lagi satu catatan baru di jurnal: “Jika kebaikan masih butuh nama, mungkin ia belum puas menjadi kebaikan.”

.

Pertemuan dengan Koneng

Koneng datang dari Bandung, membawa kabar ia juga mundur dari pekerjaannya dan membuka eco-café yang mempekerjakan ibu-ibu kepala keluarga. “Aku kangen dunia hotel,” katanya, menatap jauh. “Bukan glamornya, tapi rasa hangat ketika seorang tamu berkata, ‘Terima kasih, aku merasa ditolong.’”

“Hospitality itu bahasa,” kata Tole. “Ia tak tinggal di bangunan; ia tinggal di niat.”

Mereka membahas banyak hal—tentang jam kerja yang mencuri hari ulang tahun, tentang rapat yang melupakan definisi rapat (bertemu, bukan berlomba bicara), tentang bagaimana SOP sering lupa menampung napas.

Di ujung pembicaraan, Koneng menatap Tole. “Kamu tak pernah pergi dari hotel, Mas,” katanya pelan. “Kamu hanya memindahkan hotel ke dalam dirimu, lalu menawarkannya pada orang dengan cara yang lebih manusia.”

.

Keluarga dan Peta Baru

Istri Tole—mereka berdua lama berpisah jarak—datang bersama anak remaja yang kini lebih tinggi beberapa sentimeter. Pertemuan itu kaku di awal, canggung di tengah, lalu hangat di akhir. Mereka tidak membahas masa lalu terlalu banyak; penjelasan kadang hanya menambah luka.

“Maaf ya,” kata Tole, “karena lama meletakkan nama kalian di lampiran-lampiran hidupku, ketimbang di badan utama.”

Anaknya mengangguk. “Yang penting sekarang, Yah. Kita bikin peta baru. Biar kalau salah jalan, salahnya bareng-bareng.”

Peta baru itu sederhana: makan malam seminggu sekali, memelihara satu pohon di halaman Titik, dan janji untuk selalu bisa diam bersama tanpa merasa perlu menghibur.

.

Malam Abu-Abu yang Ramah

Desember kembali datang. Hujan menepuk genting pelan. Lampu-lampu kecil di halaman menyala seperti kunang-kunang modern. Tole duduk di beranda, memandangi abu-abu yang dulu diasosiasikan dengan tekanan. Kini, abu-abu adalah seimbang: ruang yang memeluk dua sisi, tempat manusia belajar menerima.

Koneng mengirim pesan foto eco-café-nya penuh pengunjung yang tertawa. Remen menutup kelas dengan kalimat: “Ruang yang baik mengajarkan kita membiarkan.” Maddana mengabarkan ia mengambil cuti tiga bulan dan—untuk pertama kalinya—tidak merasa bersalah.

Tole menulis di jurnalnya, kali ini lebih singkat:

“Kita tidak kehilangan apa pun ketika melepaskan yang sementara.

Kita menemukan segalanya saat menautkan diri pada makna.”

Ia menutup buku, memegang cangkir teh yang masih hangat. Di kejauhan, suara kentongan ronda terdengar. Di dekatnya, napas orang-orang yang singgah di Titik terdengar teratur—seperti paragraf-paragraf yang akhirnya menemukan titik.

.

Yang Kita Lampirkan

Suatu siang, seorang tamu bertanya sebelum check-out, “Mas, bagaimana kalau besok saya kembali ke kantor dan semua ini terasa mimpi?”

“Tole” tersenyum. “Bawa pulang satu hal: jangan lampirkan dirimu pada jabatan, ruangan, atau kartu akses. Lampirkan pada pelayanan yang tak butuh panggung. Kalau kamu lupa, datang lagi. Titik selalu ada.”

Tamu itu mengangguk, merapikan tas, lalu menangis sekejap—bukan karena sedih, tetapi karena lega. Sebelum mobilnya berbelok di ujung jalan, ia menurunkan kaca, melambaikan tangan. Tole membalas, seperti orang yang mengantar seseorang pulang dari sebuah perjalanan yang tak perlu dokumentasi, karena dokumentasinya ada di napas yang lebih panjang.

Dan ketika senja menumpahkan cahaya terakhir, Tole mengerti: ia tidak lagi terlampir pada siapa pun, pada institusi mana pun. Ia hanya terikat pada sesuatu yang lebih kuat dan lebih lama: panggilan untuk menjadi rumah bagi diri sendiri, lalu bagi orang lain.

.

“Kamu tidak kehilangan apa pun ketika berhenti berpegang pada sesuatu yang sementara.

Kamu justru mulai menemukan segalanya ketika terikat pada makna yang kekal.”

.

.

.

Malang, 15 Oktober 2025

.

.

#YangKitaLampirkan #MindfulTourism #HospitalityWithHeart #SlowLiving #UrbanMiddleClass #CareerDetox #DesignForHealing #LeadershipReflektif #CerpenKompasMinggu