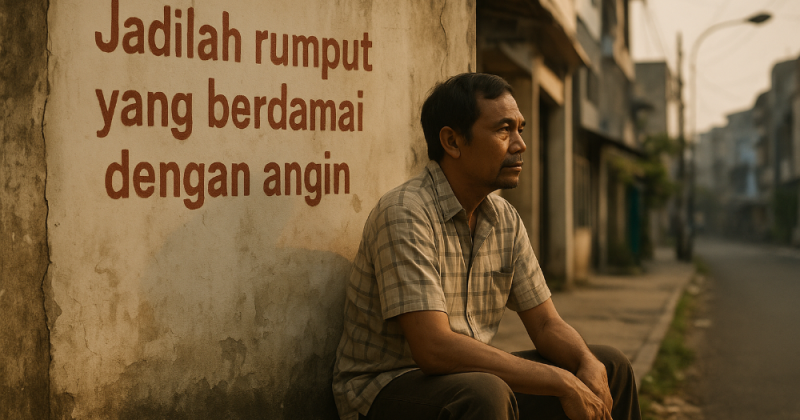

Sampai di Sini Aku Berdiri

“Ada saatnya berhenti memberi hormat pada yang tak tahu cara menghargai;

sebab batas bukanlah dinding kebencian, melainkan pagar untuk menjaga damai di dalam dada.”

.

Hujan di Jakarta seperti tabir yang tak kunjung diangkat. Sore itu, langit berwarna besi tua, dan air jatuh seperti barisan benang yang disulam angin ke segala arah. Di Cikini, lampu-lampu toko menyala lebih awal, memantul pada aspal yang licin; bunyi klakson memantul dari kaca-kaca gedung dan lenyap di sela pepohonan tua yang menyisakan bau daun basah. Di sudut sebuah kafe kecil yang aromanya memadukan robusta dan roti panggang, Angling menatap layar laptop yang menyorot wajahnya dengan cahaya kebiruan—wajah yang hari itu tampak lebih pucat dari biasanya.

Kotak masuknya menyimpan kalimat pendek yang ia hafal tanpa mau mengulang: “Terima kasih atas dedikasi Anda. Namun, kami memilih kandidat lain.” Kalimat itu resmi, sopan, rapi—seperti dasi yang terlalu kencang di leher—tapi menyisakan bekas cekik. Ia meminum kopi hitam yang sejak satu jam lalu kian dingin, namun kepalanya justru panas seperti dipenuhi asap.

Selama tiga tahun di divisi pemasaran digital, Angling jarang jadi topik obrolan. Ia datang paling awal, pulang paling akhir, dan dalam jam-jam di antaranya ia seperti mesin yang tenang: menambal presentasi, mengendalikan kampanye, membetulkan salah tulis di poster, mengedit narasi iklan yang mepet tenggat. Di lantai delapan kantor yang jendelanya menghadap deretan gedung Sudirman, namanya jarang terdengar, kecuali ketika listrik data center sempat bermasalah dan ia mengambil alih tanggap darurat seorang diri. Bahkan kala itu, pujian “bagus” dari atasan hanya lewat, seperti angin yang menyinggung daun—tanpa jejak.

Posisi Senior Account Strategist yang ia incar diisi oleh Wiram—anak seorang pejabat yang baru magang beberapa bulan. Wiram tampan, bau parfumnya mahal, dan langkah kakinya memiliki bunyi yang percaya diri; seolah ubin kantor memang dibangun untuk diinjak oleh orang-orang sepertinya. Ia tersenyum di depan siapa pun, dan menyebut “bro” pada semua rekan, termasuk office boy yang menyalakan dispenser tiap pagi. Angling tak pernah iri pada sepatu atau kemeja Wiram—ia hanya tidak paham bagaimana kerja keras bisa kalah telak oleh kenalan yang tepat.

“Ling,” suara Ratna membuat pikirannya kembali ke kafe. “Kamu bengong setengah jam. Kopinya marah itu, dingin sekali.”

Ratna menaruh payung lipatnya, blazer abu-abu yang basah pada ujung lengan mengeluarkan aroma karet hujan. Teman lamanya sejak SMA itu menatap Angling, bukan dengan rasa kasihan, tapi ketenangan yang selalu menjadikannya tempat pulang. “Email itu lagi?” tanyanya. Angling mengangguk.

Ratna menatap jendela, mengikuti aliran kendaraan yang tersendat. “Di kota yang bergerak cepat, yang paling sering dilupakan adalah hati sendiri,” katanya. “Kamu terlalu sering menunduk pada yang merendahkan. Kamu menghargai yang bahkan tak tahu cara menghargai.”

Angling menghela napas. “Aku cuma ingin membuktikan diri, Na. Membalas budi pada Ibu. Katanya sabar itu pahala.”

“Pahala, iya. Tapi sabar juga bisa jadi racun kalau kamu meminumnya untuk orang yang salah.” Ratna tersenyum, bukan mengejek, melainkan menepatkan kalimat agar jatuh di tempat yang lebih lembut. “Bikin batas, Ling. Tegaskan di mana kamu berdiri.”

.

Malam itu, hujan menyurut menjadi rintik. Angling berjalan dari Cikini ke arah stasiun Gondangdia. JPO yang ia lewati seperti lorong cahaya, lampu-lampunya membuat bayangan-bayangan tipis yang memanjang di pelataran. Di bawah, seorang pengamen tua menyanyikan lagu lawas, suaranya parau, namun ada sejenis kejujuran yang jarang ia temui di rapat-rapat presentasi. Angling menaruh selembar ribuan di atas kotak plastik sang pengamen—senyuman orang tua itu menampar jiwanya lebih keras dibanding email tadi. Kejujuran, betapa mahal kamu sekarang, katanya dalam hati.

Kereta KRL sore itu padat. Dari Gondangdia ke Tebet, dari Tebet ke Cawang, badan-badan berdesakan seperti huruf-huruf yang dipadatkan ke satu paragraf terlalu rapat. Ia berdiri di dekat pintu, memegang hand grip, dan melihat bayangannya sendiri di kaca jendela yang basah. Di layar ponselnya, grup kantor kembali ramai: ucapan selamat untuk Wiram; stiker-stiker lucu; emoji api, tangan, konfeti. Ada juga pesan pribadi Wiram: “Bro, bantu aku ya untuk transisi file-file campaign yang kamu pegang. Makasih, bro!”

Angling menutup layar ponsel, menggenggam lebih kuat. Di telinganya, pengumuman otomatis stasiun terdengar seperti irama yang berusaha menenangkan: “Hati-hati melangkah. Jaga jarak aman.” Ia tertawa miris. Andai menjaga jarak dari orang yang meremehkan semudah menjaga jarak di peron.

.

Kantor pada pagi berikutnya tak pernah sekaku itu. Atasan mengundangnya untuk “berbagi pengetahuan” kepada Wiram. Kata-kata yang dipilih rapi: sharing session; transfer knowledge; kolaborasi. Namun mata atasan mengirimkan pesan lain: bekerjalah seperti biasa—kenyamanan kami bersandar pada kesopananmu. Di meja kerjanya, tumpukan brief tertata seperti batu bata yang sedang dibangun menjadi tembok; tembok yang memisahkan kontribusi dan pengakuan.

Angling menuntaskan semuanya tepat waktu. Ia menyisipkan catatan-catatan ringkas di spreadsheet—tentang biaya iklan, komposisi audiens, jam tertinggi conversion, kata kunci yang memikat pembaca. Wiram meng-copy semua itu dengan cekatan, lalu menambahkan kulit presentasi yang mengilap: mockup yang cantik, transition yang halus, dan kalimat pembuka yang memanjakan telinga. Saat rehearsal, Wiram menepuk bahu Angling. “Jagoan gue! Kalau naik, gue tarik lo ya, bro.” Kalimat itu, bagi Angling, serupa janji kosong yang diikat dengan pita terlalu manis—mudah sobek, dan menyisakan bekas lengket.

Pada suatu sore, mendekati presentasi dengan klien besar, ruangan rapat beraroma karpet lembap dan pendingin udara yang terlalu dingin. Klien duduk di seberang meja, wajahnya menyiratkan jam kerja panjang. Wiram berdiri, tersenyum, dan memulai. Slide demi slide menari di layar, data demi data disampaikan, dan setiap kali angka muncul, Wiram menyebut “hasil analisis tim kami” tanpa satu kali pun menyebut nama yang memeras pikiran di baliknya.

Pada slide penutup, tepuk tangan terdengar, singkat tapi antusias. Atasan berdiri sambil berkata, “Wiram, presentasimu matang dan menjanjikan. Kita lanjutkan dengan timeline eksekusi. Angling, tolong siapkan dokumen pendukung.”

Hening sejenak. Sebuah titik di ulu hati Angling pecah, seperti kaca yang baru dilempar kerikil. Ia berdiri. “Maaf,” katanya pelan. “Data, hipotesis, dan rancangan A/B testing itu milik saya. Saya yang menyusunnya selama tiga minggu terakhir. Jika perusahaan menghargai kejujuran, sebutkan nama saya.”

Wiram terpaku. Atasan menegakkan punggung, bola matanya mengecil. “Angling, kita satu tim. Tidak perlu personal, ya.”

“Tidak personal,” jawab Angling. “Ini tentang batas.”

Ruangan jadi dingin dengan cara lain. Setelah rapat bubar dan klien meninggalkan ruangan—tanpa memahami badai yang baru saja lewat—atasan memanggil mereka berdua. Kata-kata “profesionalisme” dan “mengutamakan kepentingan perusahaan” meluncur seperti peluru karet: tidak mematikan, tetapi meninggalkan lebam. Angling keluar dari ruangan dengan nafas tak beraturan. Di lift, ia melihat bayangannya sendiri memantul di pintu logam yang tertutup: sepasang mata yang letih tapi tidak lagi atak.

Malam itu, Ratna menemuinya di warung tenda dekat Stasiun Sudirman, di mana lampu-lampu kota turun ke meja-meja plastik dan mangkuk bakso beruap menenangkan dingin. “Kamu akhirnya bicara,” kata Ratna sembari meniup sendok. “Rasanya bagaimana?”

“Seperti menyalakan lampu di kamar gelap,” jawab Angling. “Ada debu yang kelihatan, tapi setidaknya aku tahu di mana sapunya.”

Ratna tertawa, lalu diam. “Menegakkan batas itu bukan berarti membalas dengan marah. Itu berarti merawat dirimu agar tidak diremukkan.”

.

Hari-hari selanjutnya, Angling memutuskan mengukur ulang hidupnya. Ia mulai menulis daftar batas di catatan ponselnya:

-

Tidak menerima pekerjaan yang bukan tugasnya tanpa penghargaan yang jelas.

-

Tidak menyelamatkan orang yang sengaja melalaikan tugas.

-

Tidak mengizinkan namanya dihapus dari dokumen yang ia susun.

-

Tidak bertahan pada tempat yang menipiskan martabat.

Ia membaca daftar itu setiap pagi sebelum membuka laptop. Pada hari ketiga, kesempatan mengujinya datang: Wiram menitipkan pekerjaan lembur dengan alasan ada acara keluarga. “Bro, aman ya? Lo kan cepat,” kata Wiram, santai, sambil memutar-mutar kunci mobil.

“Aku punya rencana sendiri malam ini,” jawab Angling. “Kirim ke tim sesuai pembagian tugas.”

Wiram melihatnya, kaget, lalu tersenyum kecil. “Santai dong. Gue kan senior lo sekarang.”

“Dan itu tidak membatalkan kewajibanmu.”

Kata-kata itu terasa seperti batu pertama yang ia letakkan di pondasi rumah baru: rumah yang bernama harga diri.

.

Namun, menegakkan batas ada harganya. Beberapa rekan mulai menjaga jarak, mungkin takut ketularan berani. Wiram mengumpulkan sekutu-sekutu yang pandai ketawa pada leluconnya; mereka membentuk lingkaran dalam yang sulit ditembus. Angling duduk sendiri pada jam makan siang, mengunyah nasi bungkus sambil melihat ke luar jendela: awan putih mengembang macam kapas raksasa, dan di sela-selanya seberkas biru memberi ruang bagi harapan.

Suatu malam, ia pulang naik TransJakarta. Di halte Tosari, ia melihat poster program pelatihan bisnis untuk UMKM—dijalankan swasta, bekerja sama dengan beberapa startup dan pemerintah daerah. Kelasnya diadakan malam hari dan akhir pekan, membahas pemasaran digital, pengemasan produk, cara memotret, menulis cerita produk. Poster itu seperti jendela kecil yang terbuka di kepala Angling. Ia berfoto, menandai tanggalnya, dan mendaftar.

Ia menghadiri kelas itu setelah jam kerja dan setiap Sabtu, bertemu orang-orang yang matanya menyala ketika bicara soal usaha mereka: penjual sambal ikan asap dari Muara Baru; pembuat tas rajut dari Bekasi; pemilik kedai wedang dari Depok. Di ruangan ber-AC yang disewa di Kuningan, semangat mereka menghangatkan udara lebih dari mesin pendingin apa pun. Angling mengajari hal yang ia pelajari sendiri: membaca insight sosial media, merancang copy yang jujur, membuat funnel yang tidak menipu. Orang-orang itu mendengarkan dan mencatat; tangan-tangan yang lelah oleh kerja manual tampak rapi memegang pulpen. Setiap malam setelah kelas, ia pulang dengan rasa letih yang manis—bukan letih yang pahit seperti di kantor.

Ratna, yang kini bekerja sebagai account director di agensi berbeda, menyarankan sesuatu. “Kenapa kamu tidak membuka jasa kecil-kecilan? Kamu punya case study, punya hati, punya mulut yang bisa diajak percaya. Kota ini besar, dan ada banyak pintu untuk orang baik yang tahu cara mengetuk.”

“Siapa yang jadi klien pertamaku?” tanya Angling.

Ratna mengangkat alis. “Aku.”

.

Kedai kopi milik Ratna tersembunyi di gang kecil daerah Rawamangun. Namanya Gubuk Cemas Tenang. Nama yang aneh, tapi pas: dindingnya dari bata ekspos, lampu-lampu kuning, diputar lagu-lagu lama, dan kacanya memantulkan daun mangga halaman tetangga. “Aku ingin tempat ini jadi rumah bagi yang sedang ragu tapi masih ingin berjuang,” kata Ratna saat pertama kali mengajak Angling mengatur story dan feed Instagram.

Mereka menyiapkan kampanye kecil yang jujur: bukan diskon serba-serbi, melainkan cerita. Tentang petani kopi di lereng Argopuro; tentang barista yang belajar menyeduh dari ayahnya di Jember; tentang keramik cangkir yang diambil dari perajin Pasuruan. Foto-foto diambil pada pagi hari ketika cahaya jatuh bersih ke atas meja kayu. Kata-kata disusun seperti orang menyusun doa: pelan-pelan, tidak berlebihan, tetapi tekun.

Kampanye itu tidak meledak, tidak viral. Namun, pelan-pelan, pelanggan datang. Bukan mencari kontennya lucu, melainkan mencari rasa yang ada ceritanya. Dalam dua bulan, omzet kedai meningkat seperempat. Ratna membayar Angling dengan angka yang tak besar tapi tulus. “Bayaran paling mahal adalah kesempatan untuk jujur,” kata Ratna saat menyerahkan amplop.

Di saat yang hampir bersamaan, kantor Angling makin dingin. Wiram semakin sering menugaskannya hal-hal teknis dengan nada memerintah, dan atasan menjadi konduktor yang membiarkan orkestra disetel ke nada yang menipiskan nurani. Puncaknya datang pada proyek raksasa—kerja sama dengan perusahaan telekomunikasi; nilai kontrak masuk berita business portal.

Pada pagi rapat besar, Wiram mengumumkan sesuatu di group chat: “Tim, hari ini kita all out. Angling handle data room, jangan ke mana-mana. Aku yang present.” Data room artinya ruangan kecil tanpa jendela di belakang auditorium, tempat pasokan angka dipanggil sewaktu-waktu. Artinya, wajahmu tak ada di panggung. Namamu tak ada di slide. Tetapi kerja—seluruh tulangnya—tetap di punggungmu.

Angling menatap pesan itu lama, lalu mematikan ponsel. Ia berdiri, memasukkan kemeja ke dalam celana, menyisir rambut yang mulai panjang, dan memutuskan datang—bukan untuk patuh, melainkan untuk menutup sebuah buku yang sudah terlalu kusam.

Di pintu auditorium, ia menghadap pada kaca bening yang memantulkan wajahnya dan kota di belakangnya: deretan kendaraan, ojek-ojek yang menepi, petugas kebersihan menyapu daun, sekuriti menyeruput kopi sachet. Ia memikirkan ibunya di Sumenep yang setiap subuh memasak nasi jagung, mengiris sambal terasi, menunggu pembeli dengan tangan bertaut di pangkuan. Ia teringat ayahnya yang meninggal di tahun ketiga ia kuliah, dengan penyakit yang tak sempat ditangisi karena ia harus part time menjaga kios fotokopi. Semua itu membentuknya menjadi orang yang percaya pada kerja dan sabar. Tapi hari itu, ia menyadari: sabar bukan berarti diam. Kerja bukan berarti meniadakan dirimu.

Ia masuk auditorium, duduk di baris belakang. Presentasi dimulai. Wiram berbicara fasih; layar menampilkan angka yang ia rangkai; ruangan setuju. Ketika sesi tanya jawab, seorang VP klien bertanya, “Bagaimana tim Anda menyimpulkan korelasi engagement organik dan conversion berbayar?”

Wiram menoleh ke data room. Panitia mengedipkan lampu. Seharusnya itu sinyal untuk Angling mengirimkan cheat sheet melalui back channel. Alih-alih, Angling berdiri, melangkah turun ke panggung, dan meminta mikrofon. Semua mata memandang, waktu menahan napas.

“Pertanyaan itu mestinya saya jawab,” katanya tenang. “Saya penanggung jawab analisis data selama delapan minggu. Prosesnya begini…” Ia menjelaskan metode: cohort, event tracking, heatmap, juga kegagalan-kegagalan kecil yang akhirnya justru memberi petunjuk. Ia menyebut tim yang membantu: Rina dari desain, Yuda dari QA, Arul dari tim copy. Ia menyebut angka apa adanya—tidak semua menanjak, ada yang turun karena salah asumsi, dan dari situlah strategi disetel ulang. Ia menutup dengan kalimat, “Yang kami jaga bukan sekadar performa, tetapi kepercayaan. Tanpa itu, angka hanya kosmetik.”

Auditorium hening. Lalu tepuk tangan mengembang—bukan meledak, tetapi hangat. Wiram menegang, atasan menyipitkan mata. Seorang perwakilan klien mengangguk: “Terima kasih atas keterbukaannya.”

Setelah acara, badai kecil terjadi di backstage. Atasan memarahinya: tidak mengikuti protokol, mengambil alih panggung, membuat ketidaknyamanan. Angling mendengarkan, lalu berkata kalimat yang ia simpan berbulan-bulan: “Saya tidak bisa lagi menunduk pada yang merendahkan. Jika perusahaan lebih nyaman dengan kebohongan, saya permisi. Hari ini hari terakhir saya.”

Ia kembali ke ruangannya, memasukkan beberapa barang ke tas: buku catatan, flashdisk berbentuk ikan terbang, foto ibunya di pasar, satu-satunya jas yang ia beli untuk wawancara kerja pertama. Ia mematikan komputer, menyerahkan kartu akses, dan menekan tombol lift ke lantai dasar. Di lobby, ia mengambil napas panjang seperti orang yang baru muncul dari bawah permukaan air.

Jakarta menunggu di luar, dengan hiruk pikuk yang sama, tetapi hari itu suaranya terdengar seperti musik yang lain.

.

Bulan-bulan berikutnya berjalan tak menentu, namun jujur. Angling menyewa meja coworking space di Kramat. Ia menulis nama usahanya di kertas A4 yang ditempel di dinding kecil: “Batas Studio—cerita, data, dan martabat.” Ratna menjadi klien pertama, lalu menghubungkan beberapa UMKM yang ia dampingi: produsen tempe daun, perajin batik cap, penjual bubur Madura di Rawasari. Mereka tidak punya uang banyak, tetapi punya sesuatu yang membuat Angling betah: mata yang berbinar ketika hasil postingan membawa dua pelanggan baru, atau ketika satu restoran memesan 50 kotak tempe untuk acara.

Ia menyusun paket jasa yang masuk akal: foto sederhana di lokasi, pelatihan dasar menulis, kalender konten, dan satu hal yang selalu ia tegaskan—kebenaran. “Kalau produkmu biasa saja, kita katakan jujur. Kita benahi kualitas dulu, baru bicara kampanye. Aku tidak mau menjual ilusi,” katanya pada setiap klien. Ada yang mundur karena ingin cepat viral; ada yang bertahan karena ingin panjang.

Suatu sore, ia mengajak klien baru—pemilik rumah makan soto Madura di Cawang—memotret dapur ketika persiapan subuh. Bawang merah yang diiris, daging yang direbus bertahap, kuah yang abu-abu lalu perlahan jernih seperti kaca. Ia menulis narasi pendek tentang sabar dan api kecil, tentang peluh dan ketelitian. Posting itu mendapat komentar puluhan orang, bukan spam, melainkan orang-orang yang menandai temannya: “Soto yang kita cari.”

Akuisisi kecil itu membuat rumah makan bertambah karyawan, dan si pemilik—yang dipanggil Pak Karsa, nama yang diambil dari legenda lokal—mengirim pesan malam-malam: “Mas Angling, saya tidak pandai merangkai kata. Tapi saya ingin bilang: terima kasih karena mengajari saya menghargai kerja saya sendiri.” Pesan itu membuat Angling terisak singkat—ia ingat malam-malam di data room yang dingin, dan betapa kata “terima kasih” yang tulus bisa menjadi kotak kecil berisi cahaya.

Di sela-sela pekerjaannya, ia pulang ke Sumenep. Ibu menyambut dengan tangan berbau bawang putih dan minyak kelapa. “Kamu kurusan,” kata Ibu, menyentuh pipinya.

“Kurusan bahagia,” jawab Angling. Mereka tertawa. Di teras rumah, angin pantai membawa suara adzan dari langgar, dan langit timur mengandung warna jingga yang memerangkap mata. Ibu bercerita tentang pasar yang kini lebih ramai, tentang tetangga yang menikah lagi, tentang harga cabai yang naik-turun seperti mood Jakarta. Angling mendengarkan dengan saksama—kebiasaan yang dulu ia lupakan karena terlalu lelah menambal kelalaian orang lain.

Sebelum kembali ke kota, Ibu memberi sebungkus kecil kain. “Ini sarung ayahmu. Dulu dia bilang, ‘Kalau Angling bingung, pakai sarung ini dan duduk diam. Diam yang jernih, bukan diam yang takut.’” Angling memeluk sarung itu seperti memeluk masa lalu yang memintanya untuk berdamai.

.

Musim hujan ganti musim panas. Di Jakarta, jalanan berdebu, langit biru seperti lembaran kertas baru, dan matahari jatuh ke kaca-kaca gedung dengan suara yang tak terdengar. Batas Studio perlahan mendapat bentuk: tiga klien UMKM tetap, dua proyek pelatihan bulanan, dan satu undangan dari kampus swasta untuk mengajar content ethics. Angling menolak satu perusahaan besar yang menawarinya nilai kontrak fantastis—mereka ingin ia memoles citra tanpa memperbaiki tata kelola. “Saya belum bisa,” katanya. “Saya ingin tidur nyenyak.”

Suatu malam, ketika ia menutup laptop di coworking, pintunya diketuk pelan. Wiram berdiri di sana. Wajahnya lebih tirus, dan kantung matanya menebal seperti gelap yang tak mau mundur. Ada berita ia sudah beberapa kali ditegur klien karena “angka-angka yang dipaksa naik”.

“Aku dengar kamu keluar, dan sekarang…” Wiram memandang kertas A4 di dinding, membaca Batas Studio. “Gila juga kamu, Ling. Kamu selalu seperti itu, ya? Senang mengejutkan.”

Angling menatapnya, tak ada dendam, tapi tidak ada lagi ruang untuk mengulang. “Ada yang bisa kubantu?”

Wiram menghela napas. “Aku tidak ingin minta maaf karena itu tidak akan cukup dan mungkin tidak tulus. Aku hanya ingin bertanya… bagaimana rasanya tidak takut?”

Angling tersenyum tipis. “Takut itu tidak hilang. Aku hanya memutuskan berdiri juga—walau lutut gemetar. Batas itu seperti garis di pasir: mudah hilang oleh ombak kalau kamu tidak menguatkannya tiap hari.”

Wiram menatap lantai. “Aku capek.” Kalimat itu keluar polos, menggantung seperti lampu yang padam setengah. “Capek jadi orang yang harus selalu terlihat berhasil.”

“Kamu boleh berhenti sebentar,” kata Angling. “Kota ini memang menuntut kita berlari. Tapi tidak semua jalan adalah lintasan lomba.”

Wiram tidak menjawab. Ia pamit dengan anggukan pendek, seperti orang yang menyadari peta hidupnya mungkin harus digambar ulang.

.

Di kafe Cikini—yang kini menjadi tempat ia sering menulis—Angling menatap orang-orang berlalu-lalang: pegawai yang terburu mengejar deadline, kurir yang mengangkat paket, pasangan muda yang berbisik, dan seorang bapak yang tertidur di bangku panjang dengan mulut sedikit terbuka. Ia menulis kalimat di buku catatan, bukan untuk siapa-siapa, melainkan untuk dirinya sendiri:

Batas bukan tembok untuk membenci, melainkan pagar agar kasih sayang tidak menguap. Menjaga hati adalah tugas seumur hidup. Bila tak dijaga, kota akan mengunyahmu tanpa rasa.

Ratna datang, membawa dua gelas cappuccino. “Hari ini pelanggan kedai nambah lagi,” katanya ceria. “Ada yang bilang, dia datang karena membaca cerita tentang cangkir keramik dari Pasuruan. Katanya ia merasa minuman menjadi hangat lebih lama hanya karena tahu ada tangan manusia yang membuat cangkir itu.”

“Cerita membuat apa pun menjadi bernapas,” jawab Angling.

“Seperti kamu,” balas Ratna.

Mereka tertawa. Hujan turun tipis, memalu jendela dengan bunyi yang nyaris romantik. Dari pengeras suara kafe, mengalun tembang lawas yang pernah mereka dengar waktu SMA. Waktu seperti melengkung—masa lalu dan masa depan duduk di meja yang sama, saling memandang, sepakat memberi ruang.

Ratna menatapnya lekat. “Kamu akan baik-baik saja, Ling.”

“Aku sudah baik-baik saja,” jawab Angling. “Sejak aku belajar berkata ‘tidak’.”

Ia menutup buku catatan. Di halaman terakhir, ia menulis satu kalimat yang kelak menjadi moto Batas Studio dan setiap pagi ia baca seperti doa:

“Kita bukan diciptakan untuk menunduk di hadapan yang merendahkan—kita diciptakan untuk berdiri tegak, merawat martabat, dan bergerak menuju tempat paling tenang di hati sendiri.”

Dan pada malam itu, Jakarta—dengan segala riuh dan ricuhnya—terasa seperti kota yang memeluk, bukan menelan.

“Ada saatnya berhenti memberi hormat pada yang tak tahu cara menghargai;

sebab batas bukanlah dinding kebencian, melainkan pagar untuk menjaga damai di dalam dada.”

.

.

.

Jember, 19 September 2025

.

.

#CerpenIndonesia #KompasMinggu #JakartaStories #SelfWorth #HargaDiri #CerpenEmosional