Pemimpin Tanpa Cermin

“Suara paling berbahaya dari seorang pemimpin bukan ketika ia berteriak,

tetapi ketika ia diam sambil mengambil keputusan kecil yang perlahan

melukai semua orang di sekelilingnya.”

.

Galuh baru menyadari betapa tipisnya udara di lantai dua puluh ketika lift terbuka dan udara dingin pendingin ruangan menyambutnya dengan cara yang tak ramah. Jakarta di luar sana masih bergulat dengan jam sibuk: klakson bersahutan, TransJakarta melintas seperti garis oranye yang tergesa, dan gedung-gedung kaca memantulkan matahari pagi yang belum terlalu kejam.

Di dalam gedung, dunia seolah melayang di atas semua itu. Lantai dua puluh kantor LintangKarsa Learning tampak seperti banyak kantor lain milik kelas menengah ke atas di ibu kota: ruang rapat dengan dinding kaca, coffee corner dengan mesin kopi kapsul, rak buku berisi literatur bisnis terbaru, tanaman hias dalam pot keramik mahal, dan deretan meja kerja rapi dengan monitor ganda.

Yang berbeda hanya satu: cara orang-orang di sini menarik napas sebelum berbicara. Seperti sedang menghitung bahaya kata-katanya sendiri.

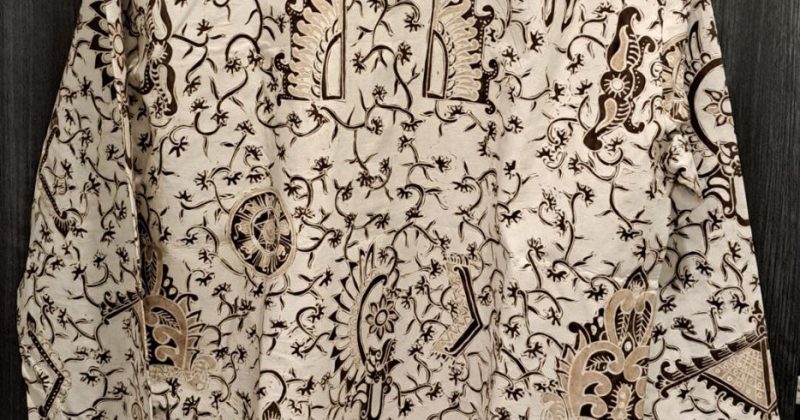

Galuh menatap pantulan dirinya di kaca lift: blouse putih bersih, blazer abu-abu, celana kulot hitam, tas kulit yang ia beli dengan mencicil tiga bulan. Di kartu namanya tertulis: Galuh – Learning Experience Manager. Kedengarannya keren. Nyatanya, beberapa bulan terakhir, gelar itu terasa seperti beban yang menarik bahunya turun setiap pagi.

Rapat bulanan dimulai pukul sembilan. Dan bersama rapat itu, datang pula badai kecil yang mereka semua sudah hafal polanya. Badai yang bernama Panji.

.

Ruang rapat Nusantara berbau kopi robusta dan parfum mahal. Lampu LED di langit-langit menyinari meja kayu panjang berwarna cokelat gelap. Di ujung ruangan, layar besar menampilkan slide pembuka: Quarterly Business Review – Q2. Di bawahnya, nama: Panji – Country Director.

Panji duduk di kepala meja, tubuhnya tegap, kemeja biru muda disetrika rapi, jam tangan Swiss melingkar di pergelangan tangan kirinya. Ia tidak berteriak. Ia jarang sekali berteriak. Justru karena itu, banyak orang salah kira. Mereka bilang Panji pemimpin yang tenang, cool, modern.

Galuh tahu, ketenangan itu sering kali hanya sekat tipis sebelum keputusan-keputusan impulsif keluar tanpa peringatan.

“Baik,” suara Panji akhirnya memecah hening, lembut tapi dingin. “Kita mulai. Galuh, kamu dulu. Platform corporate class kita untuk klien-klien B2B—bagaimana realisasi Q2?”

Galuh menggenggam pointer di tangannya. Telapak tangannya sedikit berkeringat.

“Baik, Mas,” ia memulai. Suaranya berusaha stabil. “Secara overall, kita sudah mencapai 87% dari target revenue Q2 untuk segmen corporate. Ada dua deals besar yang mundur ke awal Q3 karena approval di pihak klien. Aku jelaskan sekilas.”

Grafik naik-turun muncul di layar. Ia menjelaskan: proses tender, negosiasi, perubahan kebijakan HR di perusahaan klien. Semua faktual, semua ada datanya. Ia menyiapkan materi ini sampai larut malam bersama Asmara, analis data yang duduk di seberangnya.

Panji bersandar di kursi, tangan terlipat di dada. Matanya menatap layar, tetapi Galuh tahu, yang sedang dihitung di kepalanya bukan hanya angka, tapi juga siapa yang nanti akan disalahkan.

“Jadi inti dari penjelasanmu,” Panji berkata pelan, “kita gagal mencapai target karena… kondisi di klien?”

Ruang itu seketika menciut.

Bahu Rengganis—Head of Product—sedikit menegang. Kertajaya, anak sales yang baru dipromosikan, menunduk menatap buku catatannya. Asmara menatap layar laptopnya tanpa benar-benar membaca apa pun.

Galuh menarik napas kecil. “Bukan begitu, Mas. Kita tidak gagal. Kita lewat sedikit dari timeline yang kita set. Ada faktor internal juga yang sedang kita benahi. Misalnya integrasi modul baru yang—”

“Galuh,” Panji memotong. Suaranya tetap rendah. “Kamu sadar tidak, laporan seperti ini membuat kita terlihat tidak kompeten di mata regional? Mereka tidak mau dengar alasan, mereka maunya hasil. Kalau Q2 saja meleset, bagaimana kita mau bicara ekspansi ke Surabaya dan Medan?”

Sekkali lagi, ia tidak berteriak. Ia hanya mengambil satu kalimat, lalu memutarnya menjadi tuduhan halus yang terasa jauh lebih sakit daripada tengkingan.

Galuh merasakan panas naik ke tengkuknya. “Data ini…” ia mencoba bertahan, “sudah kulampirkan faktor-faktor yang bisa kita perbaiki, Mas. Termasuk usulan perombakan proses pipeline, supaya—”

“Usulan, usulan, usulan,” Panji menggeleng pelan. “Tim ini kebanyakan wacana. Kita ini bukan komunitas diskusi, Galuh. Kita perusahaan yang hidup dari target. Kalau kamu tidak bisa deliver, ya sudah. Ganti orang. Simple.”

Sunyi sejenak. Kata “ganti orang” menggantung di udara seperti ancaman yang tidak perlu diteriakkan.

“Lanjut saja ke slide berikutnya,” ujarnya. “Tidak perlu terlalu defensif. Angkanya sudah bicara.”

Defensif.

Galuh diam. Ia menekan tombol berikutnya. Grafik berganti. Suaranya melanjutkan penjelasan, tetapi pikirannya tertinggal di kalimat barusan. Bukan karena keras, tapi karena begitu mudahnya Panji menarik garis antara kinerja dan keberadaan seseorang di ruangan itu.

Seolah orang-orang di hadapannya bukan manusia, hanya angka yang bisa dihapus dan diganti.

.

“Dewasa secara emosional bukan berarti tidak pernah marah,

tetapi tahu kapan harus berhenti menjadikan orang lain sebagai tempat melampiaskan luka sendiri.”

.

Jam makan siang. Cafetaria di lantai delapan penuh oleh pegawai dari berbagai perusahaan dalam gedung itu. Remang suara obrolan bercampur dengan clinking sendok garpu dan aroma ayam bakar dari tenant paling ramai.

Galuh duduk bersama Rengganis dan Asmara di pojok dekat jendela, memandang jalan raya di bawah yang padat. Nasi merah, ayam grill, sayur tumis menghiasi tray mereka—menu khas manusia kelas menengah kota yang terus mencoba hidup “lebih sehat” di tengah tekanan kerja.

“Targetmu ‘kan sebenarnya tidak meleset parah,” kata Rengganis sambil menusuk ayamnya dengan garpu. “Panji cuma butuh seseorang untuk dijadikan contoh di depan tim. Hari ini giliran kamu.”

Asmara mengaduk jus jeruknya yang tinggal setengah. “Kalian sadar nggak, dua tahun ini hampir setiap quarter ada aja yang dipermalukan di QBR. Dulu Arya, terus Rengga, sekarang kamu, Gal.”

Galuh tersenyum hambar. “Terima kasih atensinya,” gumamnya. “Dijadiin contoh, ya. Contoh bagaimana caranya tidak cukup sempurna.”

Asmara mengangkat alis. “Kamu sebetulnya mau sampai kapan begini, Gal? Maksudku, aku tahu gaji di sini lumayan. Benefit oke. Bapak-ibu kita bangga kita kerja di gedung kaca di Sudirman. Tapi…”

Ia tidak melanjutkan. Ia tidak perlu.

Rengganis menyesap air putihnya pelan. “Aku pernah baca di satu newsletter,” katanya. “Namanya Singgasana Kata. Mereka bilang, pemimpin yang belum dewasa emosinya bukan cuma suka marah-marah. Justru yang paling bahaya itu yang terlihat tenang, tapi tiap hari ambil keputusan kecil yang pelan-pelan merusak.”

“Kayak suka menunda approve rekrutmen hanya karena lagi nggak mood?” tanya Asmara.

“Kayak sengaja nggak datang one-on-one yang sudah dijadwalkan?” sambung Galuh.

“Kayak merombak strategi seminggu sebelum launch karena ego,” tambah Rengganis.

Mereka saling pandang. Tawa kecil keluar, lebih mirip refleks bertahan hidup daripada benar-benar lucu.

“Tapi lucunya,” Asmara menambahkan, “kalau di luar, Panji itu kelihatan banget ideal. Ngisi webinar leadership, diundang kampus, jadi panelis di acara start-up. Ngomongin emotional intelligence pula.”

Galuh menatap lontang-lanting ke luar jendela, ke arah langit Jakarta yang sedikit buram oleh polusi.

“Mungkin yang paling takut sendirian sebenarnya dia,” katanya pelan. “Makanya semua orang di sekelilingnya harus selalu salah. Kalau semua salah, dia nggak perlu bercermin.”

Kalimat itu menggantung. Rengganis menatapnya.

“Kamu sendiri kapan mau bercermin, Gal?”

Galuh mengerutkan dahi. “Maksudmu?”

“Setiap quarter kamu luka,” jawab Rengganis lembut. “Dan setiap quarter kamu bertahan. Aku nggak bilang itu salah. Tapi bertahan itu beda tipis dengan membiarkan diri dihancurkan perlahan.”

.

Malam itu, apartemen sewa satu kamar di bilangan Kuningan terasa lebih sempit dari biasanya. Galuh duduk di depan laptop, lampu meja menyinari wajahnya. Di luar, lampu-lampu kota seperti bintang yang menolak padam.

Di layar, sebuah newsletter terbuka—Singgasana Kata. Ia sudah berlangganan beberapa bulan terakhir, diam-diam. Tulisan terbaru berjudul: “Pemimpin yang Tidak Dewasa Secara Emosional: Ketika Luka Pribadi Menjadi Budaya Kerja.”

Kalimat-kalimat di dalamnya seperti merekam hari-hari di LintangKarsa: rapat yang penuh tegang diam-diam, keputusan mendadak, favoritisme halus, dan tim yang bekerja dalam mode waspada, bukan mode berkembang.

Ia membaca satu paragraf berulang-ulang:

“Tim yang dipimpin oleh orang yang belum dewasa secara emosional tidak pernah benar-benar bekerja; mereka bertahan. Mereka belajar menghafal pola amarah, bukan pola kerja sehat. Pelan-pelan, kreativitas padam, kepercayaan susut, dan yang tersisa hanya orang-orang lelah yang pandai tersenyum.”

Galuh memejamkan mata. Dalam gelap, ia melihat banyak wajah: Asmara yang beberapa minggu lalu mengaku insomnia, Rengganis yang diam-diam menangis di toilet setelah roadmap produknya diacak tanpa alasan jelas, Kertajaya yang ditegur di depan vendor hanya karena salah menyebut angka kecil.

Ia membuka matanya lagi, mengambil buku catatan kulit cokelat di samping laptop. Halaman pertama sudah penuh coretan. Ia membuka halaman baru, menulis pelan:

“Kalau pemimpin kami tidak dewasa secara emosional, apakah berarti kami harus ikut menjadi versi kecil darinya hanya demi bertahan?”

Ia berhenti. Lalu melanjutkan:

“Atau justru kami yang harus mulai dewasa emosinya, setidaknya kepada diri sendiri, dengan berani menentukan sampai mana batas kami mau bertahan?”

Di pojok kanan bawah layar, notifikasi WhatsApp muncul. Grup “Core Team LintangKarsa” ramai dengan pesan Panji.

Panji:

Teman-teman, karena hasil Q2 kemarin, aku putuskan mulai bulan depan jam kerja kita kembali full WFO 5x seminggu.Fleksibilitas kerja kita kurangi dulu sampai performa kembali seperti yang diharapkan.

Harap dimaklumi. Ini demi kebaikan tim.

Galuh menatap layar. Ia hampir tertawa. Keputusan kecil lain yang diambil sepihak, dibungkus kalimat “demi kebaikan tim”.

Asmara mengirim chat pribadi.

Asmara:

Gal, kamu baca group?

Aku capek sekali, rasanya.

Jari-jari Galuh menggantung di atas keyboard sebelum ia mengetik balasan.

Galuh:

Iya, As. Aku baca.

Boleh kita ketemu Sabtu? Aku mau ngobrol sesuatu.

.

Sabtu siang, mereka bertiga duduk di sebuah kafe di daerah Menteng. Kafe dengan interior kayu terang, jendela besar, dan rak buku yang sengaja dipajang untuk menegaskan segmen pasar “melek literasi dan maps di aplikasi ojek online”.

Di meja mereka: kopi susu gula aren, matcha latte, dan croissant almond. Di luar, hujan rintik turun di antara pepohonan tua.

“Aku dapat email dari HR,” Galuh membuka percakapan. “Minggu depan kita semua diminta daftar ke sesi coaching internal. Topiknya… Leading With Emotional Intelligence. Fasilitatornya… Panji sendiri.”

Asmara melotot. “Kamu bercanda.”

Rengganis tertawa kecil, pahit. “Semesta rupanya punya selera humor yang unik.”

Galuh meneguk kopinya. “Aku sudah tidak bisa ikut tertawa lagi, sebenarnya. Makanya aku ajak kalian ketemu. Aku… kepikiran satu hal.”

Ia merogoh tas, mengeluarkan buku catatan kulit cokelat, lalu menyodorkan ke mereka. Halaman yang semalam ia tulis terbuka.

“Ini?” tanya Asmara.

“Aku sudah lama nulis-nulis tentang apa yang kita alami di kantor,” kata Galuh. “Awalnya cuma buat diri sendiri. Tapi beberapa minggu ini, aku mikir: bukankah aneh, kita kerja di perusahaan yang jualan program leadership ke luar, tapi rumah kita sendiri retak?”

Rengganis membaca cepat, matanya menyapu tulisan tangan Galuh yang rapi. Asmara mengikuti dari samping.

“Aku berniat mengirimkan ini ke Singgasana Kata,” lanjut Galuh. “Bukan sebagai curhat anonim murahan. Aku mau nulis dalam bentuk narasi—cerita tentang tim yang pelan-pelan rusak karena pemimpin yang belum dewasa secara emosional. Tanpa sebut nama perusahaan, tanpa sebut nama orang. Tapi jujur. Jernih.”

Asmara mengangkat wajah. “Terus? Kalau itu tayang, lalu apa?”

Galuh menghela napas. “Aku tidak berharap besok Panji berubah. Aku bahkan tidak berharap manajemen baca dan sadar itu tentang mereka. Tapi aku… aku butuh satu cara untuk berkata pada diri sendiri: aku melihat apa yang terjadi, aku tidak menormalisasi luka ini.”

Rengganis meletakkan buku catatan di meja. “Kamu mau keluar dari LintangKarsa?” suaranya pelan, tapi langsung menusuk ke inti.

Galuh menatap kedua sahabatnya. Di mata mereka, ia melihat kelelahan yang sama tetapi juga harapan kecil yang masih bergerak.

“Belum tahu,” jawabnya jujur. “Tapi aku tahu satu hal: aku tidak mau suatu hari nanti aku jadi seperti Panji, hanya karena kupikir itu satu-satunya cara untuk naik.”

Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan:

“Kalau aku tetap di sini, aku mau tetap jadi diriku. Kalau aku pergi, aku mau pergi dengan hati utuh, bukan dalam keadaan remuk yang sudah tidak bisa mencintai pekerjaan.”

Asmara menatapnya lama. “Kamu tahu, Gal, keberanianmu ini… menular. Selama ini aku cuma menghitung tabungan dan cicilan, terus bilang ke diri sendiri: ‘sabar saja, ini cuma fase.’ Padahal tiap hari aku mengkhianati diriku pelan-pelan.”

“Lalu kamu mau apa?” tanya Galuh.

Asmara tersenyum kecil. “Entahlah. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa boleh bertanya itu dengan jujur. Bahkan kalau jawabannya nanti adalah: aku butuh pindah. Atau aku butuh bicara serius ke HR. Atau aku butuh bilang ‘tidak’ ke sesuatu.”

Rengganis mengangkat cangkirnya. “Kalau begitu, mari kita sepakati satu hal.”

“Kita sepakat apa?” tanya Galuh.

“Kita tidak akan membalas ketidakdewasaan dengan ketidakdewasaan,” jawab Rengganis. “Kalau nanti kita jadi pemimpin, di kantor manapun, kita berjanji: kita tidak akan menjadikan tim sebagai pelampiasan. Kalau pun kita marah, kita belajar menahan jeda lima detik. Kalau pun kita takut, kita tidak menjadikan orang lain tameng ego kita.”

Galuh menatap kedua sahabatnya. Ada sesuatu yang menghangat di dadanya—lebih kuat dari kopi, lebih dalam dari luka.

“Setuju,” katanya akhirnya. “Mungkin hari ini kita belum bisa mengubah Panji, tapi kita bisa mengubah versi diri kita di masa depan.”

Mereka bersulang dengan gelas masing-masing. Di luar, hujan mulai mereda.

.

Senin pagi berikutnya, lantai dua puluh kembali menghirup udara penuh kecemasan. Sesi internal coaching dimulai. Panji berdiri di depan layar, slide dengan judul besar: Leading With Emotional Intelligence.

Ironi hari itu begitu tebal, Galuh hampir bisa menyentuhnya.

“Teman-teman,” suara Panji mengalun. “Hari ini kita belajar tentang pentingnya mengelola emosi sebagai pemimpin. Saya percaya, tim yang hebat dimulai dari pemimpin yang dewasa secara emosional.”

Beberapa orang saling lirik. Kertajaya menunduk, menahan senyum getir.

“Emosi itu seperti gelombang,” lanjut Panji. “Kalau kita biarkan, dia bisa menenggelamkan tim. Kalau kita kelola, dia menjadi energi.”

Galuh menatap Panji. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya melihat atasan. Ia melihat seorang laki-laki berusia akhir tiga puluhan yang mungkin juga kelelahan, mungkin juga membawa luka dari tempat yang tidak ia kenal. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bisa melihat tanpa harus memaafkan semua perilaku, atau membenci semua yang tersisa.

Pada sesi tanya jawab, tangan Galuh terangkat.

“Ya, Galuh?” Panji tersenyum tipis. “Silakan.”

Galuh mengatur napas. Ia teringat obrolan di kafe, tulisan di buku catatannya, dan janji yang ia buat pada dirinya sendiri.

“Mas,” ia memulai pelan. “Tadi Mas bilang, pemimpin yang dewasa secara emosional adalah yang bisa memberi rasa aman pada tim. Pertanyaan saya sederhana: apa indikator konkret bahwa tim merasa aman? Karena sejauh yang saya pahami, belakangan ini banyak keputusan yang diambil mendadak. Jam kerja berubah, target berubah, bahkan struktur tim berubah. Bisa jadi itu perlu, tapi…” ia memilih kata dengan hati-hati, “cara penyampaiannya sering terasa seperti hukuman, bukan kolaborasi.”

Ruang itu senyap.

“Asumsi saya,” lanjutnya, “pemimpin yang dewasa emosinya akan membuka ruang dialog sebelum membuat keputusan yang berdampak besar pada keseharian tim. Mungkin kita bisa mulai dari situ: melibatkan tim lebih awal. Bukan hanya mengumumkan keputusan yang sudah jadi.”

Ia selesai. Hening. Detik berjalan lambat.

Panji menatapnya. Ada kilatan sesuatu di matanya—kaget, tersinggung, atau mungkin… tercermin?

“Jadi menurut kamu selama ini saya tidak dewasa emosinya?” tanya Panji. Nada suaranya tetap tenang, tetapi ada ketajaman tipis yang dulu selalu membuat Galuh menciut.

Hari ini, ia menolak menciut.

“Saya pikir, kita semua sedang belajar, Mas,” jawabnya. Suaranya lembut, tapi mantap. “Termasuk saya. Saya juga sering impulsif terhadap tim saya. Mungkin bedanya, mereka berani memberi saya umpan balik. Saya ingin punya hubungan kerja di mana kita juga bisa memberi umpan balik ke atas tanpa harus takut.”

Seseorang di ujung ruangan menghela napas pelan. Yang lain menatap meja mereka sendiri, pura-pura sibuk mencatat.

Panji terdiam beberapa detik. Detik yang terasa sangat panjang.

“La… baik,” katanya akhirnya. “Masukan yang menarik, Galuh. Mungkin setelah sesi ini, yang ingin diskusi lebih lanjut bisa daftar one-on-one dengan saya lewat HR.”

Ia tersenyum, singkat, lalu melanjutkan materi. Tetapi Galuh melihat jemarinya mengetuk ringan meja, ritme gelisah yang dulu mungkin akan membuatnya ketakutan.

Hari itu, ia tidak lagi takut. Bukan karena Panji berubah. Karena ia sendiri berubah.

.

Minggu berikutnya, tulisan Galuh tayang di Singgasana Kata. Judulnya: “Budaya Was-Was di Balik Gedung Kaca”. Ia menulis dalam bentuk cerpen, tentang tim di sebuah perusahaan yang tampak ideal di luar, tetapi hidup dalam ketidakpastian emosional di dalam.

Ia tidak menyebut nama. Ia tidak menuduh. Ia hanya menggambarkan.

Di akhir cerpen, ia menulis:

“Aku tidak bisa memilih siapa pemimpinku hari ini, tetapi aku bisa memilih pemimpin seperti apa yang tidak akan kujadi esok. Di antara target, performa, dan gaji, ada satu hal yang tak lagi rela kuukuhkan sebagai harga yang harus kubayar: kewarasanku.”

Email tanggapan berdatangan. Ada yang dari orang asing di kota lain, ada yang dari mantan rekan kerja yang tiba-tiba mengaku pernah mengalami hal serupa. Ada juga pesan pendek dari Asmara dan Rengganis:

Asmara:

Aku bangga sekali padamu.

Untuk pertama kali, aku tidak merasa ini cuma “masalah kita”. Ternyata banyak yang mengalami.

Rengganis:

Terima kasih sudah memberi kata pada luka yang selama ini cuma kita pendam.

Ini bukan tentang menyalahkan. Ini tentang mulai merawat diri.

Malam itu, Galuh berdiri di balkon apartemennya. Lampu-lampu kota berkelip. Jalan tol di kejauhan seperti aliran cahaya yang tidak pernah berhenti.

Ia masih bekerja di LintangKarsa. Belum ada keputusan besar. Tetapi di dalam dirinya, sesuatu sudah bergeser: ia tidak lagi duduk di kursi korban pasif. Ia sudah berdiri dari kursi itu, meski belum melangkah jauh.

Ia teringat satu kalimat yang ia tulis sendiri, lalu ia ulang pelan, seakan mengucapkannya pada langit Jakarta:

“Kantor yang sehat bukan kantor tanpa masalah, tetapi kantor yang berani bercermin. Dan kadang, cermin pertama itu adalah keberanian satu orang untuk berkata: ‘Ada yang tidak baik-baik saja di sini.’”

Untuk pertama kalinya sejak lama, Galuh merasa napasnya tidak sesak. Udara di lantai dua puluh mungkin masih tipis, tapi paru-parunya sekarang lebih kuat.

Dan mungkin, pikirnya, kedewasaan emosional seorang pemimpin dimulai bukan dari title, bukan dari volume suara, tetapi dari keberanian untuk berhenti bersembunyi di balik keputusan-keputusan kecil yang melukai orang lain.

Ia menutup mata. Di tengah hiruk pikuk kota, ada ruang kecil di dalam dirinya yang akhirnya tenang.

.

.

.

Malang, 23 November 2025

.

.

#CerpenKepemimpinan #EmotionalMaturity #BudayaKerja #KantorKota #KesehatanMentalKerja #SinggasanaKata