Menyala di Tengah Redup

“Jangan tunggu terang untuk jadi lilin; jadilah terang di tengah padam.”

“Yang setia bukan yang tinggal ketika mudah, melainkan yang bertahan ketika mustahil.”

“Ajining diri saka lathi; ajining raga saka busana.”

“Urip iku urup—hidup itu menyala.”

.

“Pemimpin sejati adalah ia yang tetap menyalakan lentera, bahkan ketika semua cahaya padam.”

— Pitutur Jawa

Langit malam di Semarang merunduk seperti atap kaca yang berembun. Dari jendela kantor lantai dua yang menghadap ke jalur menuju Simpang Lima, lampu-lampu kendaraan memanjang, putus, lalu menyambung lagi—mirip grafik hidup yang tak pernah benar-benar stabil. Di ruang rapat berkaca buram, Arya menatap ke luar sambil menggenggam cangkir kopi yang rasanya tinggal pahit sisa. Papan nama perusahaan tempatnya bekerja masih berdiri megah; huruf-huruf logam itu memantulkan cahaya, seakan-akan menolak kenyataan bahwa di dalamnya, mesin besar bernama organisasi sedang batuk-batuk.

Arya lahir di Jepara, kuliah dengan beasiswa, masuk ke perusahaan perhotelan ini tujuh tahun lalu. Saat itu, ia mengira telah menempuh separuh mimpi: apartemen mungil di daerah Pandanaran, cicilan mobil yang masih waras, keanggotaan gym untuk menebus jam duduk lama, dan tabungan untuk menikah dengan Sekar—kekasihnya sejak masa KKN yang sekarang menjadi arsitek interior. Mereka sering bertemu di kafe kecil di Kota Lama, mengukur mimpi seperti arsitek mengukur ruang.

Lalu badai datang tanpa aba-aba. Kasus pajak meledak. Berita di portal yang tadinya hanya memuat ulasan hotel dan kuliner berubah jadi liputan investigasi berseri. Direksi mendadak lenyap dari timeline kantor. Gaji terlambat dua bulan. Vendor mengancam memutus pasokan. Grup WhatsApp manajemen menjadi kuburan pesan yang dibaca tanpa jawaban.

Arya, middle manager yang selama ini rapi dan minim dramanya, mendadak menjadi orang yang paling sering dicari. Bukan karena kuasa—ia nyaris tak punya—melainkan karena ia satu-satunya yang tetap datang pagi dan pulang paling akhir. Lara dari desain mengetuk pintu, Saka dari housekeeping menunggu di lorong, Lastri dari kantin menahan ragu di pantry.

“Mas, benar THR dipotong?” tanya Lara, suaranya menyusup melalui ketakutan yang berbaris rapi.

“Mas,” Saka menggesek helm di tangannya, “saya dengar bos besar ke luar negeri dan belum kembali, ya?”

Arya merasa seperti berdiri di pangkal jembatan yang retak: salah melangkah sedikit, semua bisa runtuh. Ia memilih kata-katanya seperti menata kerikil di ladang ranjau. “Aku belum dapat kepastian. Tapi aku tahu ini berat. Kita cari cara agar tetap bisa bernapas bareng-bareng.”

Di berkas-berkas laptopnya ada satu folder yang ia beri nama “Reformasi Internal.” Folder yang ia buat diam-diam bertahun-tahun lalu, yang tak pernah sempat dibuka. Malam itu, ketika berita utama menayangkan judul: “Investigasi Tunggakan Pajak Mengunci Laju Perusahaan Perhotelan Terkemuka”, Arya menunda pulang. Ia menyalakan kembali lampu neon ruang rapat kecil, membuka folder itu, lalu menemukan catatan-catatan yang ia tulis ketika masih percaya masa depan bisa dikelola: model pelatihan berbasis berbagi, format pertemuan lintas divisi tanpa anggaran besar, daftar bacaan ringkas tentang komunikasi dan resiliensi, serta satu halaman yang hanya berisi kalimat: Urip iku urup. Hidup itu menyala.

Ia menatap ke luar—langit Semarang yang meredup—dan memutuskan mulai menyalakan api sekecil apapun.

.

Esoknya, Arya berdiri di depan pantry yang sempit, berhadapan dengan mesin kopi yang suaranya mirip napas orang kelelahan. Ia menyapa satu per satu. Sederhana, tanpa formalitas seperti pada poster motivasi.

“Siang ini, habis makan, kita ngobrol sebentar ya,” katanya pada Lara.

“Saya ikut,” Saka mengangkat tangan, matanya membentuk setengah senyum yang tak sampai penuh.

“Las, ada teh hangat?” tanya Arya pada Lastri.

“Selalu ada, Mas,” jawab Lastri, tangannya cepat meracik gula dan teh seperti pianis yang hafal betul partitur kesedihan.

Jumat sore itu, hanya tiga orang yang datang. Lara, Saka, dan Lastri. Arya tidak kecewa. Ia memulai dari yang ia punya.

“Kita coba satu jam setiap Jumat. Bukan pelatihan formal. Kita belajar bareng. Temanya komunikasi dulu. Kalau setuju, minggu depan bahas cara mengenali stres kerja.”

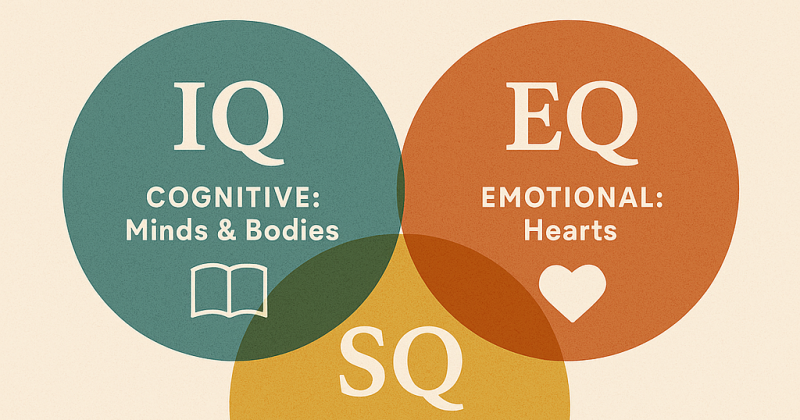

Ia menulis di whiteboard kecil: Ajining diri saka lathi, ajining raga saka busana. “Harga diri kita ada di lisan dan perilaku. Kalau kantor ini sedang gelap, jangan tambah gelap dengan kata yang salah,” katanya pelan.

Lastri memperbaiki kerudungnya. “Kalau pelanggan marah-marah karena breakfast kurang, saya suka ketrigger, Mas. Rasanya ingin balas.”

“Boleh marah di kepala, tapi jangan kirim lewat mulut,” sahut Lara, separuh bercanda, separuh meminjam keberanian.

Saka menimbang helmnya. “Kalau besok masih belum gajian?”

“Kalau besok masih belum gajian,” Arya menatap satu-satu, “kita tetap kerja secukupnya, jaga martabat secukupnya, dan saling bagi kabar. Aku tidak janji yang muluk. Tapi aku janji berdiri di sini, bareng kalian.”

Mereka pulang dengan dada yang tidak selebar lapangan, tapi tidak lagi sesesak lorong darurat. Di luar, langit Semarang masih rendah, tapi di dalam, sesuatu yang tak kasatmata mulai terpasang: keberanian untuk datang lagi minggu depan.

.

Minggu berikutnya, tujuh orang hadir. Lara membawa spidol baru. Saka membawa gorengan. Lastri menyeduh teh manis yang aromanya memeluk. Arya membahas “mengenali stres kerja”: ia merangkum artikel psikologi populer, menuliskan gejala, lalu mengajak mereka berbagi pengalaman. Tak ada jawaban ajaib. Tak ada slide yang berkelip-kelip. Hanya manusia berbagi ruang aman.

Minggu ketiga, Arya menghubungi Panji, temannya yang mengajar psikologi industri di Yogya. Panji menyambungkan lewat panggilan video, membahas “resiliensi di tempat kerja.” Sinyal putus-putus, suaranya kadang pecah, tapi tawa Lara menyambung. “Jadi, resiliensi itu bukan menolak ambruk, melainkan tahu kapan boleh duduk,” kata Panji. “Kalian boleh istirahat, tapi jangan menyerah.”

“Kalau bos tak ada kabar, boleh marah?” tanya Saka.

“Boleh marah. Lalu tinggal di situ sebentar. Habis itu, jalan lagi,” jawab Panji. “Marah itu kendaraan, bukan alamat.”

Jumlah peserta bertambah. Dari tujuh jadi sebelas. Dari sebelas jadi delapan belas. Divisi lain mulai mengirim perwakilan. Di dinding koridor yang dulu hanya ditempeli poster promosi, kini menempel kertas-kertas A4 tulisan tangan: Urip iku urup, Sing sapa nandur bakal ngunduh, Sabar ora ateges mandek.

Di jeda-jeda Jumat itu, obrolan kecil menyalakan pelan-pelan kepercayaan. “Mas, kok rasanya kita punya rumah di sini,” bisik Lara. “Biarpun gentengnya bocor.”

Arya tertawa pendek. “Rumah yang benar kadang memang bocor. Karena dipakai hidup.”

.

Di luar ruang, dunia tetap keras. Vendor logistik mengirim surat somasi. Kartu akses apartemen Arya sempat macet karena iuran menunggak sebulan. Sekar—kekasih yang selama ini menjadi peta mentalnya—mengajak bicara di halaman Taman Srigunting. “Kamu kuat?” tanya Sekar, wajahnya tenang, matanya tajam seperti arsir arsitek.

“Pura-puranya kuat,” jawab Arya.

Sekar menggenggam tangan Arya, memberi tekanan kecil yang mengalir seperti kata-kata bijak. “Kalau berat, turunkan yang tidak perlu. Tapi jangan turunkan martabat.”

“Aku takut jadi lelaki yang gagal,” kata Arya.

“Gagal itu bukan saat kantor roboh. Gagal itu kalau kamu berhenti jadi manusia.”

Mereka duduk lebih lama dari biasanya. Di kejauhan, turis memotret bangunan tua. Pemandu wisata menjelaskan kisah jendela dan ubin-ubin yang disusun ulang. Arya merasa ia sedang memegang pecahan ubin hidupnya sendiri, mencoba menyusunnya agar tidak ada yang terlalu menyakiti telapak kaki.

.

Badai tidak reda dalam semalam. Juli berganti Agustus. Gaji yang tertunggak dicicil setengah. Di grup manajemen, seseorang dengan nama akun “Jingga”—kabar burung menyebut dia tangan kanan direksi—muncul dengan pesan tegas: “Efisiensi segera. Potong jam kerja. Tutup dua outlet. Fokus pada yang menghasilkan.” Pesan itu dingin seperti memo di pintu freezer.

Arya membalas: “Setuju efisiensi. Mohon beri ruang untuk program Jumat. Dampaknya positif pada retensi staf.”

Tak ada balasan. Tapi tak ada juga larangan. Di dunia yang remuk, tidak dilarang sudah sejenis restu.

Arya menambah satu sesi baru: “Ruang Dengar.” Aturannya sederhana: siapa pun boleh bicara, yang lain mendengar penuh, tanpa memotong. Lara bercerita tentang ibunya yang dirawat di rumah sakit dengan BPJS yang prosedurnya panjang; Saka berkisah soal anaknya yang masuk SD, seragam yang masih pinjam dari sepupu; Lastri menyebut harga minyak goreng yang seperti main tebak-tebakan. Di akhir sesi, Arya menutup dengan sebuah kalimat: “Kalau satu lilin menyala, ruangan ini belum kalah.” Mereka saling pandang; tidak ada tepuk tangan, tapi ada rasa seperti baru saja melewati jembatan yang patah satu papan.

.

Pelan-pelan, data berbicara. HR yang mulanya ingin menyusun daftar PHK diam-diam menunjukkan angka retensi membaik. Keluhan tamu di situs ulasan menurun drastis. Skor kebersihan kembali stabil. Tim front office punya kebiasaan baru: menyapa dengan nama. “Selamat sore, Pak Panji,” kata resepsionis pada seorang tamu yang datang rutin setiap dua minggu. Panji terkejut. “Lho kok tahu nama saya?”

“Karena Bapak ada di catatan kami sebagai tamu yang suka kamar dengan jendela menghadap barat,” jawab resepsionis. Hal-hal yang tampak kecil, tapi menahan retakan yang lebih besar.

Di pantry, kertas-kertas kutipan bertambah. “Sabar itu bukan menunggu, tapi cara berjalan.” “Kata yang lembut bisa menunda perang.” Lara menambahkan satu yang ia tulis dengan spidol biru: “Yang tinggal bukan yang nyaman, tapi yang tetap manusia.”

Suatu sore, saat menyusuri lorong, Arya berhenti di depan tulisan Lara yang lain: Urip iku urup. Ia merasakan hangat menjalar dari dada ke ujung jemari, seperti listrik kecil yang akhirnya menemukan sirkuitnya.

.

Akhir tahun, direksi pulang. Mereka masuk ke ruang rapat besar dengan kemeja rapi, senyum tak seterang dulu, tapi tetap profesional. Jayeng—direktur operasional—memaparkan rencana: merger, alih aset, restrukturisasi. Jingga duduk di pojok, menatap layar dengan pandangan yang sulit dibaca.

“Ada satu hal yang kami perlu tahu,” kata Jayeng. “Mengapa, di tengah kondisi serumit ini, angka retensi membaik? Siapa yang memulai program Jumat ini?”

Semua kepala menoleh ke satu arah yang sama. Arya merasa lututnya hangat. Ia berdiri.

“Bukan saya,” kata Arya. “Kami.”

Jayeng menghela nafas. “Ceritakan.”

Arya bercerita tanpa slide. Ia mengisahkan ruang pantry, gorengan Saka, teh manis Lastri, spidol baru Lara. Ia menyebut Panji yang mengajar daring, sinyal yang putus-putus, tawa yang berkelindan. Ia tidak menjual konsep, ia hanya menyuguhkan manusia.

Jingga mengangkat tangan, suaranya datar. “Program ini pakai biaya?”

“Biaya terbesar kami: waktu,” jawab Arya. “Dan kami membaginya.”

Ruang rapat terdiam sejenak. Di luar kaca, bayangan Semarang berlayar pelan. Jayeng menutup laptopnya. “Baik. Program ini dilanjutkan. Dan, Arya… mulai minggu depan, kamu pimpin satuan tugas budaya. Bukan jabatan besar, tapi mandat yang nyata.”

Arya mengangguk. Ia tidak merasa menang. Ia merasa dipercaya.

.

Di rumah, Arya menceritakan semuanya pada Sekar. Mereka duduk di lantai, memunggungi sofa, menatap cahaya tipis yang menyeruak dari sela gorden. “Kamu tidak sendirian,” kata Sekar.

“Aku takut kehabisan tenaga,” kata Arya.

“Kalau capek, kamu duduk. Aku duduk di sebelahmu,” jawab Sekar, sederhana, kuat.

Malamnya, Arya menulis di jurnal: “Rumah bukan cuma alamat. Rumah adalah orang yang duduk di sampingmu saat lampu padam.” Ia memejamkan mata, membayangkan pantry sempit yang setiap Jumat menjadi aula kecil untuk harapan. Ia teringat Saka mengangkat gorengan dengan bangga, Lastri menyodorkan teh seperti menyodorkan pelukan, Lara menempelkan kertas-kertas kutipan seperti menambal dinding yang retak.

.

Tugas baru membuat Arya menyusuri lorong-lorong yang lebih panjang. Ia melihat hal-hal yang luput ketika ia hanya mengejar target: noda kecil di karpet dekat lift yang selalu diabaikan karena tak masuk KPI, jam dinding yang telat lima menit membuat semua rapat terkadang datang lebih awal lalu menunggu tanpa merasa menunggu, senyum resepsionis yang setengah mekar ketika sepatu tamu berdebu. Ia mencatatnya. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami pola-pola kecil yang membangun kebiasaan besar.

Ia merancang tiga kebiasaan: Sapaan bernama, Dengar penuh, dan Tutup harian. Sapaan bernama—menyebut nama tamu dan nama rekan kerja saat menyapa. Dengar penuh—sepuluh menit setiap sore untuk mendengar satu rekan bercerita tanpa dipotong. Tutup harian—dua kalimat ditulis sebelum pulang: satu terima kasih, satu rencana besok. Ia tidak memaksa. Ia mengajak. Dan angka-angka yang ada di dashboard—yang awalnya dingin—mulai punya cerita.

Suatu Jumat, Arya menutup sesi dengan kalimat yang ia tahu akan tinggal lama: “Teman-teman, kantor ini bukan sekadar bangunan atau gaji. Ini rumah batin. Dan rumah tak akan runtuh selama ada satu cahaya yang terus menyala.”

Mata Saka memerah. Lara menggigit bibir. Lastri menunduk, lalu mengusap sudut matanya cepat-cepat. Mereka bukan aktor, tapi ruang itu seperti panggung kecil yang menayangkan lakon paling manusiawi.

.

Tentu saja, tidak semua orang tinggal. Ada yang memilih pergi. Ada yang tak kuat menyulam hari dengan gaji yang masih datang terlambat. Arya selalu mengantar mereka sampai pintu, menggenggam tangan, mendoakan, menulis rekomendasi singkat. “Kalau kamu menemukan tempat yang lebih terang, terangmu pinjamkan ke sana,” katanya pada seorang staf yang pamit. “Semua rumah butuh lilin.”

Di sisi lain, yang bertahan membentuk jaringan urat yang kian rapi. Seperti kota yang pulih setelah banjir, mereka membersihkan sisa-sisa lumpur dengan kesabaran. Bahkan Jingga, yang dulu dingin, suatu sore berhenti di depan dinding kutipan. Ia membaca Urip iku urup pelan-pelan, lalu bertanya pada Arya, “Itu artinya apa?”

“Hidup itu menyala,” jawab Arya.

“Dari siapa?” tanya Jingga.

“Dari Jawa. Dari kita,” kata Arya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sudut bibir Jingga bergerak, seperti pintu yang sebelumnya selalu terkunci.

.

Bertahun-tahun ke depan, orang mungkin hanya akan ingat angka: berapa persen retensi, berapa rating kebersihan, berapa margin operasional. Tapi di kepala Arya—dan orang-orang yang pernah duduk di pantry itu—yang tertinggal adalah gambar-gambar yang bergerak seperti film: tangan Lastri menuang teh, wajah Saka yang lega saat anaknya akhirnya memakai seragam baru, tawa Lara yang pecah ketika spidolnya tiba-tiba tak mau menulis lalu ia membukanya dan mendapati ujungnya patah. Mereka mengubah kantor dari ruang tunggu upah menjadi rumah batin yang belajar menyala.

Pada suatu Jumat terakhir di tahun itu, Arya datang paling awal. Ia menempel satu kertas baru di dinding, tulisannya tegak dan sederhana:

“Yang paling setia bukan mereka yang tinggal karena semua mudah,

tapi yang bertahan saat semua terasa mustahil.”

Ia memandangi kalimat itu lama. Di luar, langit Semarang kembali pasang, matahari menembus awan seperti anak panah yang mengenal sasarannya. Arya merapikan kursi, menata cangkir, menyalakan ketel air. Satu per satu orang datang. Tidak ada mars kemenangan, tidak ada drum besar—hanya langkah-langkah yang tak lagi takut memastikan esok tetap punya tempat.

Ketika sesi usai, mereka tidak bubar cepat. Ada yang membereskan piring, ada yang memeriksa jadwal, ada yang berdiri di depan dinding dan membaca lagi kertas-kertas yang sudah menguning di ujungnya. Arya menatap mereka dengan rasa yang tak bisa ia namai tepatnya—campuran syukur dan letih dan semacam bahagia yang datang dari kedalaman.

Sekar menelpon. “Kamu pulang jam berapa?”

“Sebentar lagi,” kata Arya. “Aku mau mematikan lampu di pantry.”

“Jangan matikan semuanya,” kata Sekar. “Sisakan satu.”

Arya tersenyum. “Seperti hidup?”

“Seperti hidup,” jawab Sekar.

Arya meletakkan ponsel, menatap ruang kecil itu, lalu memutar sakelar. Satu lampu tetap menyala: bohlam kuning di sudut, cahayanya tidak terang, tapi cukup untuk melihat wajah satu sama lain. Cukup untuk pulang tanpa saling menabrak. Cukup untuk mengingat bahwa di tengah redup, ada yang memilih menyala.

Dan itulah yang membuat sebuah rumah—dan sebuah kota—tetap hidup.

.

.

.

Jember, 17 Juli 2025

.

.

#MenyalaDiTengahRedup #KepemimpinanHumanis #ResiliensiKerja #UripIkuUrup #CerpenKota #Semarang #BudayaKerja #Empati #WorkplaceWellness

.

Quotes dari naskah:

-

“Jangan tunggu terang untuk jadi lilin; jadilah terang di tengah padam.”

-

“Yang setia bukan yang tinggal ketika mudah, melainkan yang bertahan ketika mustahil.”

-

“Ajining diri saka lathi; ajining raga saka busana.”

-

“Urip iku urup—hidup itu menyala.”

-

“Marah itu kendaraan, bukan alamat.”

-

“Rumah bukan cuma alamat. Rumah adalah orang yang duduk di sampingmu saat lampu padam.”

-

“Kalau satu lilin menyala, ruangan ini belum kalah.”