Di Balik Jendela yang Sama

“Yang paling sunyi dari kota bukanlah malamnya, melainkan hati yang pura-pura baik-baik saja di balik jendela terang.”

.

Pagi di Jakarta tidak pernah benar-benar sunyi; ia sekadar menurunkan volumenya seperti radio yang diputar pelan, tetapi tetap memutar lagu yang sama: klakson, dengus AC gedung perkantoran, langkah terburu pegawai, dan dengung ambisi. Dari lantai 27 sebuah apartemen premium di Kuningan, Jayengrana berdiri di balik jendela full-height yang baru saja diseka housekeeping. Kilau kaca memantulkan wajahnya—rapi, bersih, wangi parfum cedarwood—seorang pria yang terlihat selalu paham ke mana hidupnya melaju. Di atas nakas ada ponsel, dua kartu akses (co-working dan private lounge), dan tiket kereta cepat yang belum tentu ia pakai.

Retna mengirim pesan pukul 06.12.

“Pitch deck final jam 10. Jangan telat. Hari ini bukan cuma untuk kita.”

Ia menatap lagi kota, seperti menatap papan catur. Di bawah, arus kendaraan menampakkan pola: yang sabar, disalip; yang agresif, terjebak. Itu juga urusan bisnis, pikirnya: semua orang ingin jalan pintas, padahal jalan panjang adalah satu-satunya cara yang benar.

.

Retna Kencana lahir dari keluarga yang membuat jam dinding di Jombang, lalu membuka toko elektronik di Surabaya, bertumbuh menjadi jaringan ritel rumah tangga. Generasi kedua, ayahnya, mengubah arah: merambah konstruksi, kuliner, dan layanan kebersihan komersial. Di generasi Retna, lanskap bergeser lagi: hospitality, digital marketing, edutech. Satu keluarga kecil yang sibuk melakukan diversifikasi—bagi sebagian orang itu kecemasan, bagi mereka itu napas.

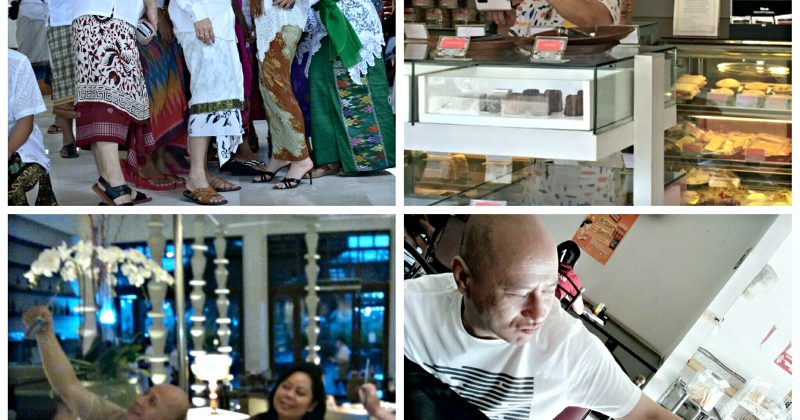

Jayengrana—yang dipanggil Jayan—bukan dari keluarga konglomerat. Ibunya peracik jamu di Malang; ayahnya sopir travel. Ia meniti dari perancang UI/UX, lalu membuka studio brand, masuk sebagai konsultan “hantu” di kafe-kafe yang ingin tampak premium, meracik narasi, menyusun SOP, melatih barista bicara pelan namun pasti. “Cita rasa bukan hanya di lidah, tapi pada cara menyapa.” Kalimat itu pernah viral, membuat teleponnya berdering tanpa jeda.

Pagi ini, mereka akan mempresentasikan “Sekolah Kota”—sebuah model edutech yang tidak sekadar menjual kelas, tetapi menjahit ulang peta remaja urban: magang bergilir di hotel butik, intensif F&B, desain brand, literasi keuangan, juga etika kerja. Bukan kursus cepat, melainkan kurikulum dua belas bulan, ditutup proyek komunitas. “Agar anak kota tidak tumbuh menjadi peta yang cuma tahu mal dan feed,” kata Retna ketika mengajak Jayan bergabung setahun lalu.

Di meja meeting lantai 15 sebuah gedung di Sudirman, Umar Maya—rekan lama Jayan—sudah membuka laptop. Umar tipe yang kalem; kalau bicara, seperti membubuhkan gula ke kopi: secukupnya, manisnya terjadi belakangan. Di sisi lain, Wiradamala—dipanggil Wira—terlihat seperti saham small cap yang tiba-tiba bullish: matanya cepat, tangannya gelisah, selalu mengecek tiga notifikasi sekaligus.

“Investor yang datang ini tipikal prudent,” kata Umar. “Mereka suka angka, tapi lebih suka narasi yang bisa dijalankan. Jangan jual angan.”

“Angka kita kuat,” sahut Wira. “Retention 62%, NPS 67, pipeline corporate partnership enam hotel, empat restoran, dua rumah produksi. Yang kurang tinggal satu: kejelasan siapa kaptennya.”

Retna menoleh pada Jayan. Ada jeda kecil yang mereka berdua pahami. Setahun ini mereka berjalan berdampingan: Retna sebagai arsitek sistem; Jayan sebagai wajah narasi. Di luar pekerjaan, hubungan mereka di antara: bukan pacaran, bukan rekan kerja biasa. Keduanya menolak memberi nama, seolah takut label membuat rapuh sesuatu yang rapuh sejak awal. Padahal, tanpa nama pun, rapuh adalah rapuh.

.

Presentasi dimulai pukul 10.07. Ruangannya putih, lampu panel rata, kopi dari mesin yang suaranya terlalu keras. Di ujung meja, dua investor—kakak-beradik dari keluarga lama Jakarta—menyimak. Yang satu mengajukan pertanyaan dengan kalimat panjang, yang lain dengan tatapan pendek.

Retna membuka dengan cerita. “Kami tumbuh di kota yang terlalu cepat. Lalu kami bertanya: apa pendidikan yang paling lambat agar karakter bisa tumbuh? Kami menemukan: bukan modul, melainkan ritme. Ritme kerja, ritme etika, ritme membaca dunia.”

Slide berganti. Angka-angka muncul. Umar menjelaskan unit economics, CAC versus LTV, angka drop-off dan retensi, aliran kas tiga skenario. Wira memaparkan pipeline: MoU, SLA, timeline. Jayan menutup dengan film pendek: anak-anak magang berdiri di belakang meja front office, seorang perempuan di dapur pastry tersenyum kecil ketika adonan mengembang, seorang pemuda memegang kamera di bawah sinar lampu kota.

“Di balik jendela, ada anak-anak yang menunggu pintu. Tugas kami sederhana: membuka pintu tanpa mengajarkan mereka untuk mendobrak.” Kalimat Jayan menggantung seperti asap tipis.

Investor bertanya. Tentang risiko. Tentang scalability. Tentang governance—siapa yang memutuskan saat terjadi kebuntuan. Tentang konflik kepentingan antara menyenangkan korporat dan mengasuh idealisme.

Retna menatap mereka, lalu menatap Jayan. “Kami sedang menyusun struktur. Ada satu posisi yang belum kami putuskan: direktur narasi—bukan PR—yang memegang estetika dan arah brand agar program ini tidak lekas menjadi brosur.”

“Kenapa belum diputuskan?” tanya investor.

“Karena orangnya duduk di samping saya,” jawab Retna. “Dan orang itu ragu apakah mencintai panggung atau kota.”

Ruang rapat berhenti sejenak. Wira memejam, Umar menghela napas.

Investor yang lebih muda mencondongkan tubuh. “Kota selalu butuh panggung. Tapi panggung tidak selalu butuh kota. Pilihan Anda?” Ia memandang Jayan.

Jayan menarik napas. Di kepalanya berkelebat masa lalu: kamera pinjaman yang ia gunakan untuk memotret warung soto di gang sempit; malam tanpa tidur melayout buku menu; ibu yang mendidih jamu sampai larut; ayah yang mengantar tamu tanpa protes saat pesanan berubah tiga kali. Ia membuka mulut, lalu menutupnya. Ada kalimat yang benar, ada kalimat yang baik, dan ada kalimat yang berani. Ia memilih yang berani.

“Saya memilih kota,” ucapnya. “Bukan karena panggungnya kecil, tapi karena panggungnya terlalu besar bila tidak ada yang berjalan di belakang panggung. Saya bersedia menjadi direktur narasi.”

Wira tersenyum seperti lampu neon yang baru menyala. Umar melirik Retna, mengukur, lalu mencatat sesuatu.

Investor berdiri, menjabat tangan satu per satu. “Kami akan kirim term sheet awal. Dengan satu syarat: governance jelas, GCG tegas, dan program komunitas dipatenkan sebagai jantung. Kami tidak membeli mimpi, kami mendanai jam kerja.”

Di lift, Jayan menatap Retna. “Kalimat tadi spontan.”

“Semua keputusan penting selalu terdengar spontan,” jawab Retna, lalu tersenyum. Senyum yang membuat kota seperti menurunkan suara knalpotnya.

.

Setiap program besar selalu diuji oleh yang kecil. Dua minggu kemudian, seorang siswa magang—Nungsih—tertangkap mengantongi tip tanpa membaginya sesuai SOP tim F&B. Masalahnya bukan jumlah, melainkan sikap: ia berdalih, ia merasa paling berhak karena “saya yang melayani, bukan yang lain.”

Retna mengumpulkan semua. “Kita tidak ingin mencetak pelayan yang pintar tersenyum, tetapi pelayan yang paham keadilan,” ucapnya. Ia bukan memarahi, ia mengajak menghitung. “Kalau kamu menerima pujian atas piring yang bersih, kamu juga menerima bagian atas gelas yang dicuci orang lain. Kerja adalah anyaman—putus satu, rombak semua.”

Nungsih menunduk. Usai pertemuan, ia mencari Jayan. “Mas Jayan, saya… cuma takut miskin. Di rumah, adik butuh biaya. Saya takut kalau saya terlalu jujur, saya kalah cepat.”

Jayan mengangkat wajahnya dari layar. “Takut miskin itu sah. Tapi ingat, ketakutan juga punya etika. Kita boleh berlari, tapi jangan menginjak telapak yang sama dengan kita.”

Malamnya, Jayan mengirim catatan ke grup manajemen: “Tambahkan modul ‘rasa cukup dan ambisi yang beretika’. Bukan ceramah—latihan. Simulasikan tip, simulasikan tekanan, simulasikan godaan. Kita tidak bisa berharap karakter tumbuh dari slide.”

Umar menjawab singkat: “Setuju.”

Wira menambahkan daftar tugas.

Retna mengirim pesan pribadi: “Terima kasih sudah memilih kota.”

.

Di antara rapat dan kelas, hidup pribadi mengetuk. Ibu Jayan sakit; tekanan darah naik turun. Ketika ia mengantar ibu ke klinik, ia bertemu ayah yang baru saja menyelesaikan antar-jemput ekstra. “Jangan bolak-balik Jakarta-Malang terus,” kata ayah. “Pilih tempatmu berdiri. Kalau kamu berdiri di kota, biarkan kota menjadi rumah. Rumah bukan alamat, tapi tempat kau berhenti mencari.”

Di perjalanan pulang, Jayan membaca pesan dari Retna: “Besok presentasi dengan dinas. Mereka mau skema beasiswa kota untuk siswa SMK.” Ia membalas cepat: “Kupersiapkan narasi.” Lalu menulis di notes: “Rumah bukan alamat, tetapi tempat berhenti mencari.” Kalimat itu menghangatkan.

Presentasi dengan dinas berlangsung seperti cuaca tropis: cerah, berawan, gerimis sebentar, panas kembali. Ada pejabat yang menatap layar, ada yang menatap jam tangan. Namun, satu kalimat dari seorang pejabat muda, Kertadarma—disebut Darma—tinggal di kepala Jayan: “Kalau anak-anak ini kita ajari kerja, siapa yang mengajari mereka menjadi manusia kota? Manusia yang tidak meninggalkan tetangga saat MPV barunya datang?”

Retna menangkapnya. “Kami tidak menjanjikan kota yang lebih baik; kami mencari manusia yang lebih baik hingga kota malu menolak berubah.” Dinas mengangguk. Skema beasiswa kota disetujui tahap pilot.

Malamnya, Retna mengajak Jayan ke balkon apartemen. Kota di bawah seperti papan sirkuit. “Kamu pernah takut kalah?” tanya Retna.

“Selalu.”

“Kalau begitu, apa yang kamu menangkan?”

“Kesempatan untuk takut yang benar.”

Retna tertawa kecil. “Jawaban yang menyebalkan.”

“Mungkin karena yang benar memang sering menyebalkan.”

Lalu mereka diam. Di belakang jendela, dua manusia mengizinkan sunyi tinggal, tanpa merasa kalah.

.

Term sheet datang. Angka tidak memabukkan, namun masuk akal. Ada klausul yang membuat Retna mengetuk meja: dewan penasihat dengan kursi untuk investor. “Mereka ingin memastikan arah,” jelas Umar. “Kita bisa terima, dengan catatan: keputusan kurikulum tetap di tim akademik.”

Wira menambahkan: “Dan program komunitas ‘Di Balik Jendela’—kelas malam gratis untuk pekerja shift—ditetapkan sebagai kewajiban, bukan goodwill.”

Investor setuju. Satu bulan, dokumen tuntas. Sekolah Kota resmi berdiri sebagai PT dengan misi publik yang tertulis di muka akta, bukan di pamflet belakang.

Di kelas pertama “Di Balik Jendela,” puluhan pekerja shift datang: resepsionis yang berganti seragam setelah lembur, security yang menyimpan senter di tas, barista yang tiba dengan mata masih berpasir. Jayan membuka sesi dengan pertanyaan: “Apa yang paling membuat kalian merasa orang kota?” Jawabannya beragam: punya KRL di peta, punya apartemen sewa, bisa pesan makan jam dua pagi, punya gawai terbaru. Seorang wanita mengangkat tangan: “Saya merasa orang kota ketika saya bisa menolak permintaan yang tidak masuk akal, dan atasan saya tetap menghargai saya esok harinya.” Ruang kelas hening. Lalu pelan-pelan, semua mengangguk.

Pelajaran malam itu bukan tentang SEO, bukan tentang plating, bukan tentang manajemen reservasi. Pelajaran malam itu, bersama Retna dan Jayan, menulis ulang definisi “manusia kota”: mampu menegakkan batas tanpa kehilangan empati.

.

Konflik datang—sebagaimana kota tidak pernah tidur. Seorang influencer mengunggah video pendek, menuduh Sekolah Kota “menarik bayaran mahal untuk hal yang seharusnya diajarkan sekolah negeri.” Video itu meledak. Komentar-komentar mengalir—setengahnya, talang air; setengah lain, hujan asam.

Wira panas. “Kita gugat saja.”

Umar menggeleng. “Kita jelaskan saja. Kalau digugat, kita jadi panggung debat. Kalau dijelaskan, kita jadi ruang kelas.”

Retna menatap Jayan. “Kamu direktur narasi.”

Jayan menulis pernyataan yang tidak menyerang, tidak mengecilkan, tidak menunduk. “Kami tidak menggantikan sekolah; kami menjadi jembatan antara buku dan meja kerja. Kami bekerja sama dengan sekolah negeri—bukan menyainginya. Dan untuk setiap satu kursi berbayar, kami membuka satu kursi beasiswa. Kami percaya kota tumbuh bila kita berhenti membenturkan siapa melawan siapa.”

Video klarifikasi diunggah. Bukan balasan; melainkan undangan. Di akhir video, Jayan menyelipkan nomor WA khusus program beasiswa. Dalam dua hari, 143 pesan masuk. Sebagian berisi curhat, sebagian bertanya syarat, sebagian hanya mengirim emoji tangan tergenggam. Di layar itu, Retna melihat kota sebagai wajah-wajah, bukan sebagai peta panas.

.

Musim hujan datang. Gedung-gedung berkabut, trotoar licin, tapi kelas-kelas tetap penuh. Di sesi “Etika Ambisi,” Nungsih—yang pernah tersandung tip—berdiri di depan. “Dulu saya pikir cepat adalah benar. Sekarang saya belajar: benar adalah cepat—karena ia membuat langkah saya ringan.” Tepuk tangan menggenang.

Usai kelas, Retna dan Jayan berjalan di koridor yang menghadap kota. Di balik jendela, lampu-lampu seperti bintang yang lupa nama. “Kamu tahu,” kata Retna, “di masa kecilku, ayah selalu bilang: ‘Retna, kita ini orang kota hanya jika kita pulang sebelum tetangga lupa wajah kita.’ Dulu saya tidak paham. Sekarang, saya mengerti.”

“Maksudnya?”

“Pulang bukan hanya kembali ke rumah; pulang adalah kembali ke komitmen.” Ia menatap Jayan. “Kamu juga harus pulang.”

Jayan paham. Sudah berbulan-bulan ia menunda percakapan dengan dirinya sendiri: Retna bukan sekadar rekan—ia rumah. Tapi rumah bukan tempat memarkir takut. “Aku takut merusak yang berjalan baik,” katanya.

“Yang berjalan baik akan rusak kalau kita berhenti jujur.”

Hujan mengeras. Di balik jendela, dua siluet menjadi sangat dekat—bukan karena berpelukan, melainkan karena bersedia mengizinkan kata-kata berubah menjadi risiko.

.

Kabar buruk datang tak memilih jam. Larut malam, ayah Jayan terjatuh di garasi; stroke ringan. Jayan meluncur ke Malang. Di ruang rawat, ia memegang tangan ayah. “Kala kamu lahir,” kata ayah, suaranya berat, “aku berhenti mencari jarak terdekat di peta, dan mulai mencari jarak terpendek ke hatimu.” Kalimat itu ganjil dan indah. Jayan mengangguk, matanya panas.

Selama tiga hari, Jayan bolak-balik rumah sakit, klinik terapi, rumah keluarga. Retna mengirim pesan setiap malam: “Aku di sini.” Umar mengurus jadwal kelas. Wira mengamankan pipeline. Sekolah Kota berjalan seperti orkestra yang tidak panik ketika konduktor pergi sebentar.

Saat ayah membaik, Jayan kembali ke Jakarta—membawa satu keputusan. Di lounge kecil kantor, ia menatap Retna: “Aku ingin mencoba memberi nama.”

Retna tersenyum. “Aku tidak minta nama yang besar. Aku minta nama yang bisa kita pulang.”

“Maukah kamu menjadi rumahku?”

“Itu kalimat paling tidak kreatif dari seorang direktur narasi,” canda Retna.

“Karena kali ini aku tidak butuh narasi. Aku butuh ya atau tidak.”

“Ya,” jawab Retna. Sederhana, seperti kota yang menurunkan hujan tanpa meminta maaf.

.

Waktu berjalan. Sekolah Kota menambah laboratorium hospitality—dengan model kecil hotel butik: front office, housekeeping corner, mockup kitchen, sekaligus studio konten untuk marketing. Mereka membuka jalur mitra ke Jember, Makassar, dan Batam. Beasiswa kota berkembang, didukung koalisi pengusaha lokal: pemilik hotel yang lelah mencari tenaga kerja dengan etika, pemilik resto yang lelah mengganti supervisor setiap tiga bulan, studio kreatif yang lelah merekrut portofolio cantik tanpa daya juang.

Pada satu perayaan kecil, Nungsih berdiri di panggung—kini ia supervisor F&B di hotel mitra. “Saya dulu ingin cepat kaya. Sekarang saya ingin panjang bermanfaat. Ternyata, rasa cukup membuat langkah saya lebih berani.” Di antara hadirin, Jayan menahan haru. Di sebelahnya, Retna menggenggam jemari—genggaman yang tidak mengikat, tetapi menguatkan.

Malam itu, usai semua pulang, Jayan berdiri lagi di balik jendela. Kota membentang seperti halaman buku yang telah ditandai. Ia mengingat kalimat pembuka yang pernah ia ucapkan setahun lalu: “Di balik jendela, ada anak-anak yang menunggu pintu.” Kini, ia menambahkan satu baris: “Kadang-kadang, di balik jendela, kita menemukan pintu untuk diri sendiri.”

Retna memeluknya dari belakang. “Besok kelas ‘Ritme Bekerja’ jam berapa?”

“Delapan.”

“Jangan telat.”

“Tidak akan. Ini kota kita.”

Mereka tertawa kecil. Di luar, hujan berhenti. Di dalam, dua manusia tidak berhenti belajar—tentang kerja, tentang rumah, tentang kota yang sebenarnya.

.

Solusi Kecil untuk Kota yang Besar

Sekolah Kota membakukan tiga kebiasaan yang kelak disebut “Tiga Bekal”:

1) Bekal Ritme — Menemukan Irama dalam Kerja

Ritme bukan sekadar ketepatan waktu, tapi kesadaran batin. Kelas dimulai tepat waktu, selesai tanpa menunda. Tugas kecil dikumpulkan lebih cepat dari tugas besar. Latihan lima menit tiap hari lebih berguna daripada seminar sehari.

Bukan kecepatan yang memenangkan, tapi konsistensi yang menenangkan.

“Sapa temen tinemu, sapa gemi tinemu.” — Yang tekun akan bertemu hasilnya; yang hemat bertemu cukupnya.

.

2) Bekal Anyaman — Mengerti Keterhubungan dan Etika

Setiap pekerjaan adalah jalinan dari pekerjaan orang lain. Karena itu, setiap modul keterampilan—barista, front office, housekeeping, digital content—diikat dengan modul etika kerja dan rasa cukup.

Anak-anak kota diajarkan: jangan hanya tahu cara melayani, tapi pahami mengapa melayani.

“Urip iku urup” — hidup adalah nyala yang menyalakan hidup orang lain.

Anyaman membuat mereka paham: ambisi tanpa empati hanyalah benang putus.

.

3) Bekal Pulang — Menemukan Rumah dalam Diri

Pulang bukan berarti kembali ke kampung halaman, tapi kembali kepada nilai yang membuat langkah ringan.

Setiap siswa menulis surat untuk dirinya lima tahun ke depan: bukan tentang apa yang ingin dimiliki, tapi apa yang ingin ia hormati dari dirinya sendiri.

Pulang adalah latihan batin agar tak tersesat di kota yang terus bergerak.

“Ojo nganti lunga nganti ora weruh dalan bali.” — Jangan pergi sejauh lupa arah pulang.

.

Kebiasaan-kebiasaan kecil itu membuat langkah kota terasa mungkin—meski tetap berat, meski tetap macet, meski tetap menuntut. Karena pada akhirnya, kota adalah cermin. Ia tidak mengubah wajah kita; ia hanya menanyakan seberapa lama kita mau menatapnya jujur.

Kini Sekolah Kota tidak lagi sekadar tempat belajar, tapi ruang menanam kesadaran. Di setiap lobi hotel, dapur resto, dan studio kecil di sudut Jakarta, mereka yang pernah belajar di sana membawa tiga bekal: ritme, anyaman, dan pulang.

Dan setiap kali hujan turun di kota, mungkin ada seseorang di balik jendela yang sama yang mengingat kalimat itu:

Rumah bukan alamat; rumah adalah komitmen yang kita pulang setiap hari.

.

.

.

Malang, 22 Oktober 2025

.

.

#CerpenKota #KompasMingguStyle #SekolahKota #Hospitality #FandB #Edutech #Mentorship #UrbanLife #EtikaKerja #Branding